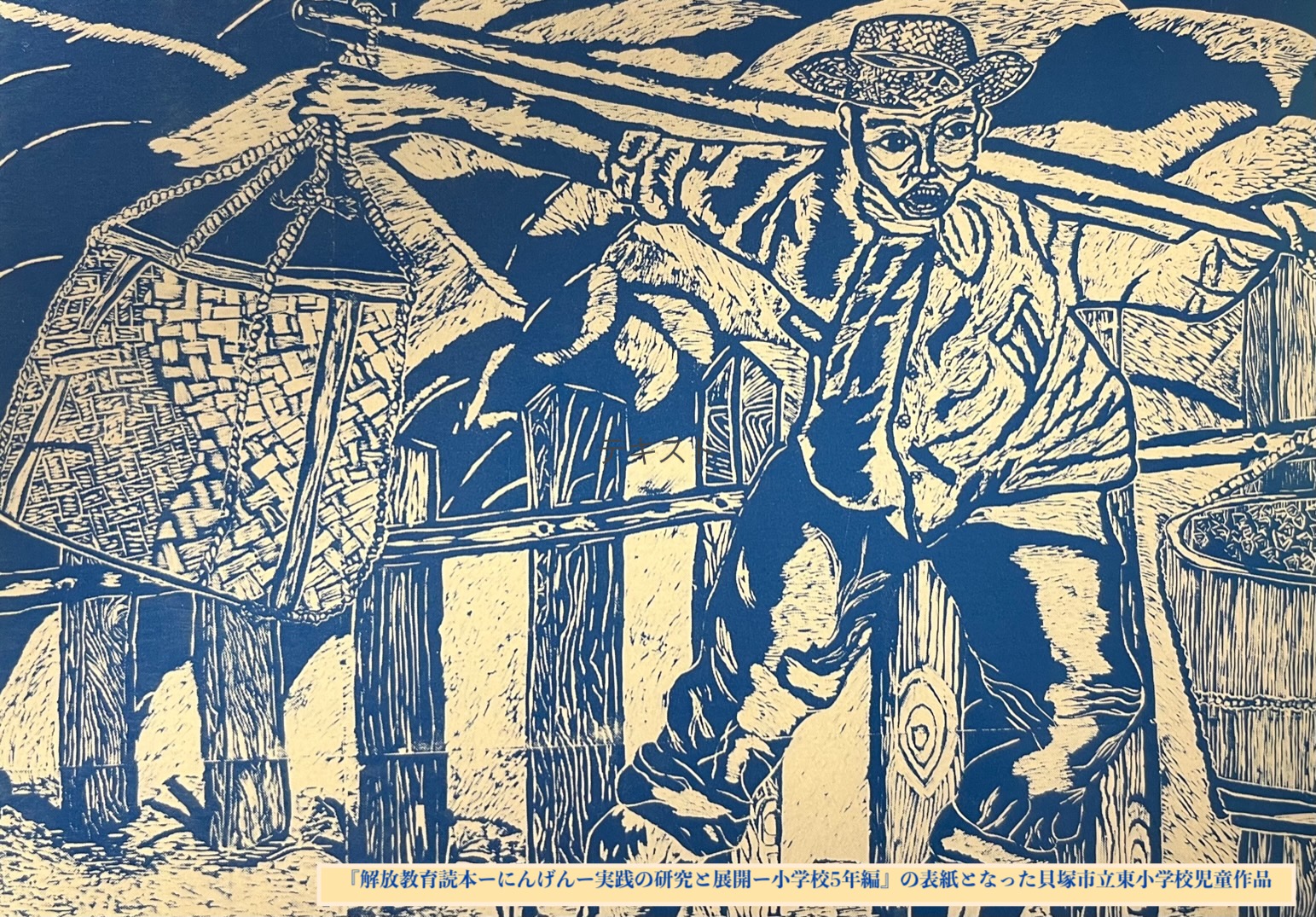

「解放の学力とインクルーシブ教育の源流」豊中市南桜塚小学校訪問記(後編)

前編は、豊中市南桜塚小学校に訪問した時の授業の様子などについてレポートしました。その後校長室で、橋本先生には、豊中市には南桜塚小学校にかかわらず、障害のある子を受け入れしている学校はたくさんあること、自分はこの学校に赴任してまだ1年であり、50年にわたる長い人権教育の流れのなかで、今のようなインクルーシブ教育の形が出来上がってきたことをお伺いしました。また、橋本先生自身、自分自身はもともと人権のことについて詳しかったわけではないが、初任のときからあたりまえのように関わることになった教職員組合活動や「障害」をもつ仲間と共に歩む豊中若者の集いのなかで、徐々に障害のある子の包摂を含めた人権教育に対する理解が進み、熱意をもって取り組むようになったといいます。また、授業を見せていただいた阪本珠生先生も豊中市のインクルーシブ教育の中で育ち、中学校の時には当時全国で初めての全盲の先生に教わりました。