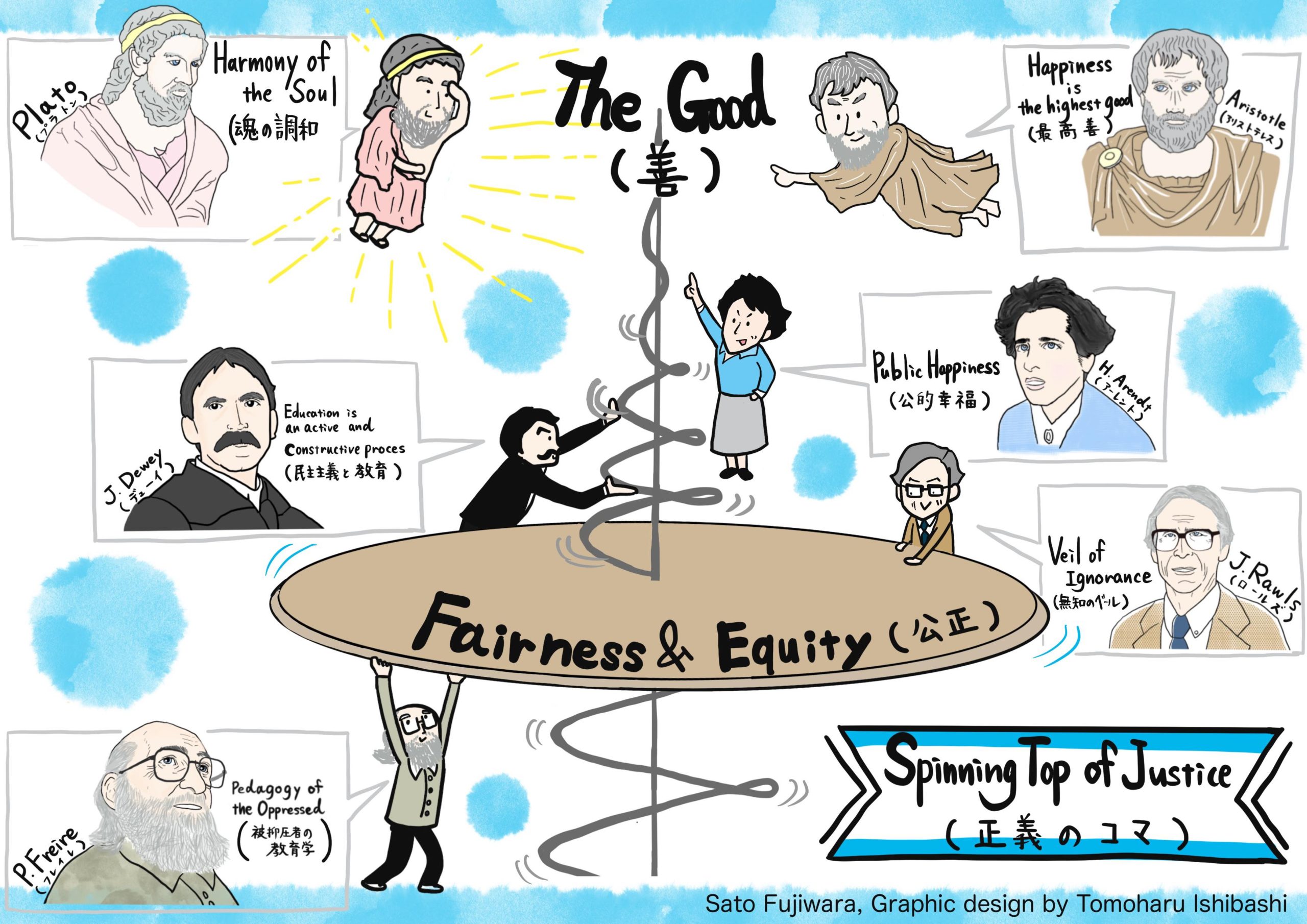

アートと教育(3)デューイ・民主主義とクラフトマンシップ

シラー、カントと読んできた「アートと教育」ですが、デューイで一旦区切りをつけたいと思います。結論から言って、、デューイ、やっぱり面白い!!です。デューイの感覚って民主主義に対する考え方もそうなのですが、芸術(Art)に関しても、教育の観点が根底にあります。そのことによって、アート(芸術)が誰しもに開かれたものになっていきます。カントもシラーももちろん、私たち一人ひとりが「心に自由を持っていい」と言ってくれたわけですが、まだまだ「芸術作品」は一部の才能ある人たちが生み出すものだと考えられていた時代でした。カントは「天才」に関する考察を行い、普遍的で次世代の模範となるような作品を生み出す人たちについて考えました。シラーも自身がドイツではゲーテと並ぶ大詩人と評価されており、子どもの制作する拙い遊び道具までが芸術作品だとは言わなかったかもしれません。