昨年FOXプロジェクトという特別支援のプログラムを始めました。ひょんなことから、重度の障がいを持つお子さんをお持ちのお父さんとお話しするようになったことがきっかけです。このプロジェクトについては、どこかできちんと纏めますが、「インクルーシブ」ということを考えたり、日常の「学び」を捉えたりするにあたって、発達心理学の考え方から学ぶことがあまりにも多い。特に昨年の哲学登山「発達と学習」で、シーグラー、ピアジェ、ヴィゴツキー、ブルーナーを読んで新しい視点を得たので、自分でもいくつか本を追加で読みつつ、考えたことをここで書き留めておきたいと思います。今回は前半としてシーグラーとピアジェについてです。

※なお、特別支援にも絡め、ピアジェの項にある「家」のメタファーは私が少し創造的に読んでしまっているところがあります。「同化」「調節」「均衡」についての私のイメージはあくまで参考に、気になる方はご自身でも本を読んだりして理解されるようにお願いします。

【ゆらぎとしての発達と学習―シーグラー】

人はどのように発達していくのでしょうか?ロバート・シーグラーは20世紀屈指の偉大な心理学者、ジャン・ピアジェの研究を引き継ぎ、子どもたちの発達の過程で起きるプロセスをより細かく見ていった人です。新ピアジェ派の一人ですが、彼の考え方はとても子どもたちに優しい。シーグラーは「人は生涯にわたり、周囲の環境に応答する学習の可能性」を持つとともに「ものごとを理解し、解決する表象の多様性」がある、と言いました。[i]

表象(representation)とは、ものごとのイメージや意味をまさに再現(re-present)するものです。たとえば、「うさぎ」と言われると、私たちはうさぎが目の前にいなくても、うさぎのイメージを思い浮かべることができます。そして、そのうちに黒うさぎを見ても白うさぎを見ても、ミッフィーを見ても、「うさぎ」と認識し始めます。おばけや妖怪というと、さまざまな画や映像が目に浮かぶ人もいるでしょう。「怖い」という感情にも何らかのイメージを持ちます。子どもたち(大人も)は本当にさまざまな表象の世界に住んでいます。

ところで、重度の障がいを持っている子どもは喋ることもできず、肢体を自由に動かせないケースがあります。外から見える反応がとても小さかったり、言葉や仕草、目線などで発信できるものは少なかったりすることがあります。また、自閉症などがある場合には、私たちとは少し違った表現の仕方をするかもしれません。でも、だからといってその子たちが「表象」を持たないとは言い切れません。むしろ非常に豊かな「表象」を持っている可能性は充分にありえます。

シーグラーは、私たちは「ゆらぎ」のある中で発達している、といいます。つまり、さまざまな物事を思い浮かべ(表象し)、何かをしたいと思い、そこに向けて働きかけたりしながら、多くのものを学んでいきます。でも、その学び方は置かれた環境によっても違うだろうし、その子の生まれ持った認知的・身体的機能にも当然に影響を受ける。そうやって見てみると、勉強ができるとかできないとか、定型的な発達をしているとか、(世間でいうところの)障がいがあるかどうかに関わらず、私たちは、豊かにそれぞれが学び、生きているはずです。

しかし、私たちは、しばしば「発達段階」という言葉に囚われすぎてしまいます。「ある特定の年齢にこのくらいのことができて然るべきだ」というような強迫観念として受け取ってしまうことすらあります。

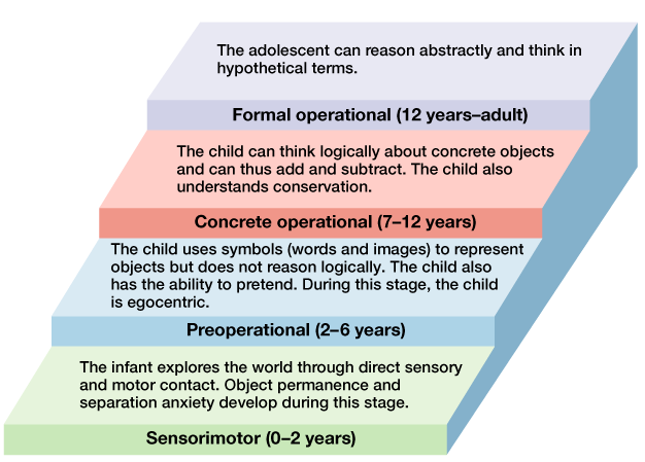

出所https://courses.lumenlearning.com/boundless-psychology/chapter/theories-of-human-development/

上の図は、冒頭にも紹介したジャン・ピアジェによる段階モデルです。発表から半世紀以上経た現在でも発達モデルを代表するものとなっています。シーグラーはマクロレベルでみるとこうした段階的な発達(定型的発達)というようなものは存在するが、子どもたち、一人ひとりを注意深く、微細(ミクロ)にみていくと、そこに多くのドラマがあると言いました[ii]。(後述しますが、ピアジェももちろん、この発達段階を参照して子育てしなさい、などということは一言も言っていません。)

シーグラーはそのドラマを「多重波理論(Overlapping Wave Theory)として、さまざまな実験の中で明らかにしていきました。もう少し詳しくいうと、だれしも次の発達段階に至る時には、一人ひとりの中でさまざまな「表象」が共存し、それぞれの子どものなかにある多様な表象やアプローチの「ゆらぎ[iii]」のなかで進むと言います。そのなかでは、私たちはさまざまな「ストラテジー(方略)」をとって、段階をよじ登ろうとしていると。

たとえば、10歳くらいになるとぐっと認知の仕方が変わる子が多いでしょう。親も含めた大人からみると、それは「突然」に客観的に自分やものごとを見るようになったと感じます。私の娘もそうで、その変化はとても大きなものでしたので、驚いたことを記憶しています。ピアジェは、それを「質的な変化」だと言いました。でも、驚いてしまうことで、どうしてその変化が起きたのかを捉え損ねてしまうことがあります。そのような中で、シーグラーは、その子一人ひとりのなかの個人的な多様性(ゆらぎーintra-individual variability)の中で、側からは見えにくいさまざまなトライアンドエラーをしており、そのなかで外から観察するとある日突然にできたかのような大きなジャンプを見せるのだと主張します。

「ゆらぎ」のイメージは下の図のような感じですが、横軸が年齢、縦軸がストラテジー(方略)の使用頻度です。こうしてみてみると、子どもは年齢に応じて、さまざまな方略を同時に複数試しています。こうしたものの見方をすると、先の段階モデルのように、段階を上がれたかどうかでその子のことを評価するのではなく、今、その子が「どのような方略をとっているか、とろうとしているか」を見取り、そこに対する具体的なサポートをしていけばいいことになります。

(Emerging Minds: The Process of Change in Children’s Thinking, Siegler, 1996)

さらにいうと、その時にその子の持つ表象やストラテジーが多様性に富んでいるほど、学習が深くなります。そうだとすると、手足に不自由のある子が「あそこのおもちゃをとりたい」と思ったとき、「そちらを見る」「声を出してみる」「体を捩らせる」などさまざまな「ストラテジー(方略)」をとりそうです。自閉症の子が「あの子にわたしの気持ちを伝えたい」といったときに、さまざまな努力をしそうです。そして、それが困難であれば困難であるほど、深く学んでいるはずです。その時に段階を登れたかどうかではなく、その子がどんな方略をとっているかに目を向ける、ということは子育てにおいても学校における授業においてもとても大事なことのように感じます。

シーグラーはすべての人は環境に「応答(respond)」すると言いました。だとすると、条件が違えば応答の仕方は違って見えます。たとえば、「10メートル進む」と言った場合に、ロッククライミングで10メートルよじ登るのと、10メートル歩いて進むのでは当然大きな違いがあります。だとしたら、身体的に不自由のある子が30cm先にあるおもちゃを取る時に、何を経験しているのかは明らかでしょう。そこで起きている表象と方略の多様性を考えた場合に、障がいを持った子達が、とてつもなく豊かな学びをしているかもしれない、と想像できないでしょうか。

重度の自閉症に苦しむ子どもや人たちが、人をあっと驚かせるような芸術を生み出したり(アール・ブリュット)、言葉を発することができず、身体を自由に動かせない子の精神力が強く、周りの人たちを幸せにしたり大きく勇気づけたりするというのは、不思議なことでもなんでもないのです。

【だれしも私の「家」を建てているーピアジェ】

さて、ピアジェは、発生的認識論(genetic epistemology)を提唱しました。自らの子どもたちを含む多くの子どもたちを観察し、「自ら考え、試行錯誤ができる」存在として捉えた、その実験結果は教育の世界に衝撃を与えました[iv]。そして、彼とそのチームの膨大な研究結果から、子どもには冒頭の階段の図にあるような「発達段階」があることが科学的に証明されたのです。それぞれの段階のステップにおける質的変化の仮説設定とそれを証明する科学的実験の手法の鮮やかさ、そして膨大な結果の精緻さがピアジェの魅力であり、偉大さの証明でもあります。

でも、そうした「発達段階」を見出すにあたって、ピアジェがそもそも「発達」をどう捉えていたかということを確認することはとても大事です。ピアジェは発達とは「漸進的な均衡」であり、「連続的な構築」であると考えていました。さらに、精神発達は「大きな建物の建設にも匹敵するような連続的構築[v]」と言っています。

こうした考え方をビジュアルにしてみると、私は「家」を想像します。私たちは一人ひとりとても個性的な家を建てているのですが、それぞれの瞬間において、私たちは外界に触れ、中身も変化し、だんだんに形を変え、安定・充実していくイメージでしょうか。しかもここでピアジェが「均衡化」と言っているのが非常に印象的で、私たちは、外界と接触し、さまざまな調節をおこないながら、だんだんにバランスの取れた建物を建てていくのです。

たとえば、とても繊細な子がいるとします。そうすると、私は細い柱で組み立てられた繊細な建物をイメージします。それは美しく、風が吹くとブルブルと震えるので、少し安定が悪いかもしれませんが、震えるからこそ何かを生み出せる、と考えたくなります。逆にとても柱のしっかりした、ちょっとぶつかったり、地震が起きたくらいではびくつかないような建物を感じる人もいます。それはそれで、困難があっても明るくさまざまなことを突破していく人のように見えます。(もちろんピアジェは科学者ですから、内側からものを観る(直観)のようなものは研究対象とはしませんでしたが、「大きな建物の建設にも匹敵するような連続的構築」というピアジェの言葉を私たちのなかで少し創造的に捉え、色々なイメージを持ってみてもばちは当たらないのではないかと思ったりするのです。)

さらに、ピアジェは軟体動物など生物の研究からスタートしているので、目や耳や手足のような器官の発達も精神も同じように発達すると考えました。そしてそれは「漸進的な均衡」つまり、ゆっくりゆっくりとバランスがとれたものになっていくと考えました。私たちは、外側にあるものから影響を受け、少しバランスを崩します(不均衡)。そこに違和感と共になんらかの欲求が現れて、活動をします。そしてその不均衡が回復されたら活動が終わります。ただ、新しいものに出会って、それを取り入れているわけですから、バランスを崩す前よりも、さらに安定した均衡(より高次の均衡)に向かうことを繰り返す、といいます[vi]。

こうやって人は再調節と均衡を繰り返すのですが、私たちは出会ったもの、触れたものすべてに対し、様式や構造にあった形で取り入れたり(同化 assimilation)、そのプロセスのなかで、自身の構造に合うように自身の構造を調節 (accommodation)したりしていきます。

同化と調節のことを考えると、昔、娘が保育園のとき、タクシーのフロントガラスについている防犯カメラを彼女が指差して「あれなぁに?」と言ったときのことを思い出します。そのときは、「そうね、なんだろうね」と言って、色々お話しをし始めましたが、そのうち彼女はビルの防犯カメラをみては「あれカメラ!」「これもカメラ!」と指差しはじめました。そのうちアイフォンのカメラや、エレベーターの中の防犯カメラも「カメラ」だと言い始めました。

彼女は「丸く」「中にガラス状のものが入っていて」「何かを写しとるもの」というものが「防犯カメラ」もしくは「少し違うけど、基本的には同じもの」と考え始めているようでした。全く同一ではないけど「同じかな?」と調節をしながら、「カメラ」もしくは「防犯カメラ」というカテゴリーに放り込んでいくイメージでしょうか。そうやって徐々に正確な外界の把握ができるようになっていきます。そして一旦の「均衡」を感じたときの彼女はやや興奮気味でもあり非常に嬉しそうです。子どもは学び、成長するのが本当に好きなんだな、と思う瞬間です。

同じように、怖い人に会ったり、優しく声をかけてもらったり、歌が上手に歌えたり、嫌いな食べ物に出会ったり、雨が降ったり、犬に吠えられたりするたびに私たちは「同化」と「調節」を繰り返していきます。「同化」は何かの出来事に遭遇したときに、自分の家に確信をもち、新しい事例を一つ追加して家のフレームが強化されるような感じでしょうか。一方で「調節」は「あれ?」という出来事が起きて、自分の家のフレームを再度見直すような感じでしょうか。ちなみに調節なしの同化はありません。また、このプロセスを私たちが意識していないケースも多々あります。

さらにもう一つ言うとピアジェは「活動」をとても大事に考えました。人の知性の発達のためには「表象」を論理的に秩序立てるだけではなく、「活動」によって個人が主体的に再構成しなければならないとしました。たとえば、さきほどのカメラの話であれば、自分で「丸いガラスの入ったもの」があちこちにあり、その機能が違うということを動き回りながら、把握するという「活動」になっていくと、自分なりの「意味」を構築していくことことができます。ピアジェはそうした「活動」が「知性」の獲得に必要不可欠[vii]だとしており、だからこそ「教える(teaching)」を戒めるのです。

ピアジェは、こうした同化と調節の過程を経て、人は、マクロとしてみると、以下のような4つの発達段階を踏む、としました。

(1歳半から2歳ごろまで)

- 反射・遺伝的機構 最初の本能的傾向、最初の情動

- 最初の運動的習慣、最初の組織的知覚、最初の分化した感情

- 言語に先立つ感覚運動的・実用的知能、初歩的な感情調整

(2歳から7歳まで)

- 直感的知能、自然発生的な個人間の感情、大人に服従する社会関係

(7歳から11・12歳まで)

- 具体的知能操作(論理のはじまり)、道徳的社会的感情(協同)

(11・12歳以降)

- 抽象的知能操作段階 人格形成 大人の社会へ感情的・知的に入り込む

こうした発達段階は、いわゆる「定型発達」に見られ、私たちに、さまざまな示唆を与えてくれます。たとえば、まだ10歳以下の具体的知能操作期であるにも関わらず、急いで抽象的知能操作を教え込もうとするようなことを戒めてくれます。しかし一方で「発達の遅れ」という言葉にもあるように、子どもを発達段階の枠に押し込め、「進んでいる」とか「遅れている」などと考えてしまうことがあります。でも、これはピアジェの望んだことではありません。こういうときには、ピアジェのもともとの中核の考え方に戻るのです。つまり「漸進的な均衡化」に向けて、人はそれぞれ「建物を建てている」という考えです。

そうやって人をみるようになると、非常に「優しい目」で人を見ることができるようになりそうです。(少し飛躍した見方かもしれませんが)たとえば、家庭環境が整わず、とても不安定な感じのする子がいたとしたら、「きちんと土台をつくる機会が幼少期になかったのかもしれないから、サポートしてあげよう」とか「この子はとても繊細だからあまり大きな声で厳しいことを言わないようにしよう」とか、逆に「この子は安定しているから、少し刺激を与えて力をつけてあげよう」とかさまざまな見方が可能になってきます。そうやって考えると、仮に大好きだったお母さんが死んでしまったとしたら、その子は大事な柱部分を失ったように感じているかもしれないと、周りの人は思えるようになるでしょう。

さらに、重い障がいを持って生まれた子たちの中に、一つ一つの行為をするために必要だった数々の並々ならぬ努力を通じて培われた強い精神力という柱を家に持っている可能性を感じ取ることができます。また、中途半端な自己承認欲求や、成績や、お金やそういうものからかけ離れた世界に生きるため、非常に高次の精神性を持つことができているかもしれないと推測ができます。そうしたら、「障がい」などと名をつけて、私たちのほうが優れている、なんて考えるのはとんでもない、と言うことになります。

【教育ってなんのため?】

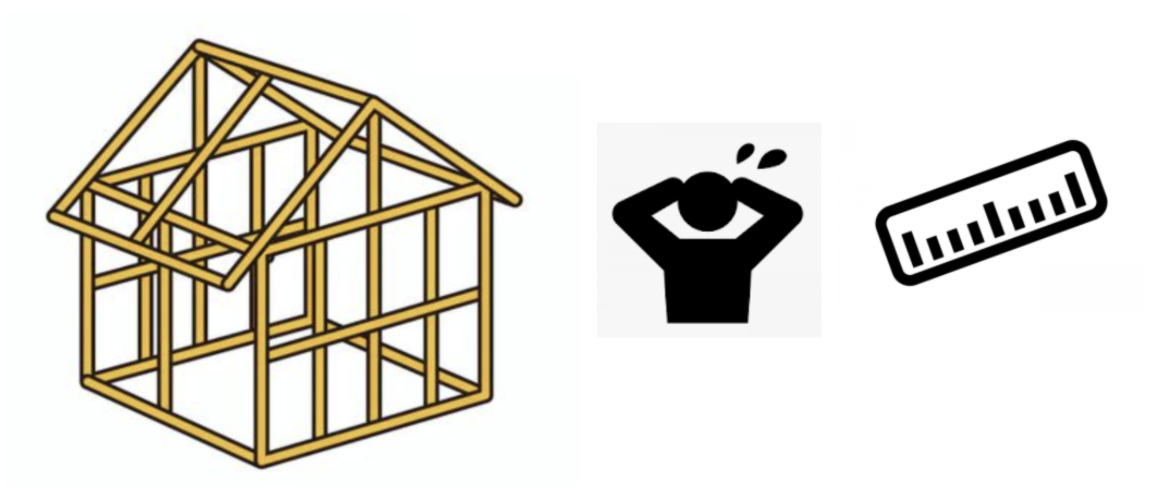

そう見ていくと、ピアジェやシーグラーが教えてくれていることは、教育とは「子どもたちが、それぞれに個性的な唯一の家を立てる」ことを支援することにほかならないのでは?と思ったりするのです。デューイは、「経験は生活体とその環境との絶えざる相互作用である」と言いますが、つまり私たちの家はつねに環境との相互作用をしているわけで、ピアジェ的にいうと、同化と調整を繰り返しながら均衡に向けてつねに家づくりをしていることになります。そしてシーグラーは、そうして人が成長していくときには目に見えないところでたくさんのストラテジーをたてて、さまざまなトライアルをしていることを教えてくれます。だったら、それを出来うる限り見ようとすることが誠実な子ども(人)への向き合い方ではないでしょうか。

つまり、素敵な家が立つようにその環境を整え、よい出会いをもたらし、一人ひとりがその子らしさを発揮して家を建てていくことを見守り、適宜支援することが大事になってきます。

それなのに今の学校は子どもたちの個性的な家をどれだけ許容しているでしょうか。建材は木か、鉄骨か、はたまた土かもわからないし、その土台もさまざまな子たちに、同じような物差しをちらつかせ、プレハブのように同じような建物を建てるように強要してはいないでしょうか。そして、物差しに合わないと「できていない」といって減点してはいないでしょうか。

でも、一人ひとりが他人を企画品のように見て、出来のいい悪いを評価するのではなく、その個性を見てあげることができれば、そしてそうしながらみんなで繋がって、助け合いながら一緒に生きていくことができれば・・・。そんなことをピアジェやシーグラー、デューイは言っていたのではないかと思うのです。少なくとも、教育って、世に求められる「知識・技能」や「コンピテンシー」まみれの企画品の家をつくることが目的ではないですよね?[viii]

今日はこの辺で。後半は(ちょっと時間が開くかもしれませんが)ヴィゴツキーとブルーナーについてまとめたいと思います。

<参考に読んだ本>

『思考の心理学―発達心理学の6研究』ジャン・ピアジェ 滝沢武久(訳)みすず書房

『ピアジェ晩年に語る』J.C.ブランギエ 大浜幾久子 国土社

『子どもの思考』ロバート・S・シーグラー(著)無藤隆(訳)日笠摩子(訳)誠信書房

『ゆらぎとしての発達と学習』鈴木忠氏(白百合女子大学教授)2016年講演資料

『ピアジェの教育学』ジャン・ピアジェ 芳賀純監訳ほか 三和書籍

『ピアジェとレヴィ=ストロース−社会科学と精神の探究』ハワード・ガードナー著 波多野完治ほか(訳)

『意味の論理』ジャン・ピアジェ、ローランド・ガルシア 芳賀純監訳ほか 三和書籍

『意識と生命』ベルクソン (世界の名著53 中央公論社より)

『純粋理性批判1−3』カント 中山元訳 光文社古典新訳文庫

『ピアジェ入門』波多野完治 国土社

『ピアジェ入門 −活動と構成 子どもと学者の認識の起源について』ダニエル・アムリン/編 ジャック・ヴォネッシュ/編 芳賀純/訳 原田耕平/訳 岡野雅雄/訳 三和書籍

『スイス新教育運動の展開』岩間浩

[i] 『ゆらぎとしての発達と学習』鈴木忠氏(白百合女子大学教授)2016年講演資料より

[ii] 『子どもの思考』ロバート・S・シーグラー(著)無藤隆(訳)日笠摩子(訳)誠信書房 参照。シーグラーは新ピアジェ派として、私たちが通常使う自然言語だけではなく、流れ図や意味ネットワークのような特殊言語を使って、情報処理的アプローチから、何らかの問題解決における方略(リハーサルなど)について研究を行いました。

[iii]鈴木忠氏は『ゆらぎとしての発達と学習』で、Intra-individual variabilityについて「ゆらぎ」という言葉を使っています。Inter ではなくIntra。さまざまな子や人の間で多様な表象があるのではなく、一人の人間の中に多様な表象をもつことを「ゆらぎ」としています。

[iv]ピアジェは、10歳の時にシロスズメの論文を書き、15歳から18歳にかけて軟体動物の論文をいくつも書いた早熟の天才で、その頃にベルクソンの『創造的進化』に衝撃を受け、カントの認識論に大きく影響を受けます。しかし、認識の理論は事実についての研究が必要だとして、チューリッヒ、その後パリで心理学の統計手法と心理病理学の手解きを学びます。チューリッヒではユングに学びましたが、ピアジェの母親はヒステリーで精神病といってもいい人だったことも影響してか(波多野21)その教えに満足しなかったと言われています。一方で、フロイトの抑圧の理論の大筋についておよび無意識の主要なメカニズムについては賛成していると晩年語っています(ブランギエ p127) 1921年、25歳の若さで教育と心理学の研究センターだったジャン=ジャック・ルソー研究所の主任になります。この研究所はルソー生誕200周年を記念して設立されましたが、まだ世の中でルソーの思想は危険視されており、この名前を冠することは勇気のいることだったようです。しかし、生活体の要求や興味に配慮し、児童から学ぶ必要があるというルソーの思想を実現したいという創立者クラパレードの強い想いによって名前がつけられたそうです (岩間39)1923年に結婚して、3人の子どもの認知発達を母親の注意深い観察によって研究します。1950年代の終わりからはアメリカでも功績が再発見され、その後20年にわたって、評価は絶頂に達します。論理学、生物学、サイバネティクス、物理学など諸学問の代表研究者との理論的考察と付き合わせたり、共同研究を行ったりするなど、精力的な研究者でもあり、60冊以上の著書があるまぎれもない巨匠です。

[v] ピアジェ『思考の心理学―発達心理学の6研究』みすず書房 P10 このあとに、「いや、むしろ精神発達は微妙な機械の組み立てに匹敵するといった方がいいかもしれない。この機械の調整の段階が進むにつれてそれらの均衡が一段と安定するようになり、そうなればなるほど部分も柔軟性と弾力性に富むこととなる」と続きます。なので、本来機械の組み立てのような、メカニズムが背後にあるというイメージの方が正確なのかもしれませんが、人をどういう風に見るかと言った時に、「機械」というとどうしても金属的なものをイメージしてしまうのに対し、「家」だと木や土やさまざまなオーガニックな素材を想像することができるため、こちらの表現を採用しています。

[vi] 『思考の心理学―発達心理学の6研究』ジャン・ピアジェ 滝沢武久(訳)みすず書房

[vii] わたしを「探究」の世界に足を踏み込ませた言葉が、「学習者による意味の構築」でした。まさにピアジェによって教育の世界に招き入れられたのであって、10年近くたった今でも割と変わらないものなぁ、と思います。体験型学習・調べ学習と探究型学習の違いとは?~国際バカロレアのIBワークショップから~

[viii]ちなみに、研究者でない私がピアジェの思想を知るのに最適だったのが、ブランギエのインタビュー『ピアジェ晩年に語る』でした。ブランギエの切り込みがとにかくストレートで面白い。いくつかメモをしておきます。ピアジェは観念論や形而上学に対して、一見厳しい批判をしているように見えますが、むしろ哲学的反省を怠ることなく、科学と哲学の二元化を憂いていました。草花や小動物、子どもが大好きで土曜日はどんな天気だったとしても近くの山で1日を過ごしたそうです。自然のなかに調和と均衡を見出し、共生についての根本的なインスピレーションを与えてくれるピアジェは、決して真善美の世界から足を踏み外すことはありませんでした。「善い科学者とはなにか」ということをピアジェの姿を通して考えさせられます。

・生命に関することと、精神に関することとの間(略)にはどんな境界線も存在しない 12

・論理は活動の一般的協応から生まれ、活動の一般的協応は神経の協応に依っており、神経の協応はというと有機体の協応に依っている 13

・心理学は意識の科学ではなく、行動の科学 14

・(意識がどこにはじまるのかは)解けない問題です。(略)意識は意識を知っている時点で高次の水準にあり、洗練されたものである 16

・わたしの研究における問題の立て方は哲学に負うところが大きいことをはっきりと述べました。哲学的反省は学者にとって不可欠です。しかし反省は問題をたてるための手段であって、問題を解くための手段ではありません。26

・ギリシャにおいて、またデカルト、ライプニッツに至るまで、哲学は可能な限り科学を拠り所にしてきました。ところが、19世紀に新しくでてきたのは、一種の超科学的認識を科学の外側に科学とは独立して、しかもあたかも一段上のものであるかのように作ろうとしたことです。わたしがまずいと思うのはこのことです 29

・対象はわたしたちの数学的操作と同型の構造に従って相互に影響しあっているのです。そして、その構造がなかったなら、私たちは対象を理解することはないはずなのです。91

・わたしは生物学者ですから、わたしにとっての人間の理性は自然の重要な部分なのです。97

・理論化は活動において発見したことを、概念および学説の術語に翻訳することです。活動は常に、あらゆる分野において、先にあって主題化と概念化は事後にくるのです。140

・いいですか。わたしは教育学には意見をもっていません。わたしは教育の問題に興味をひかれます。というのは、改革し、変革しなくてはならないことが山程あると感じているからですが、わたしの考えでは、心理学者の役割は何よりもまず、教育学者が使える事実を与えることであって、教育学者の席について、教育学者に忠告することではないのです。186