私が教育活動について入れ込むようになったきっかけは、「概念型カリキュラム(concept-based-curriculum)」との出会いでした。今中学校3年生の娘は当時まだ保育園生で、私は医療・ヘルスケアの仕事をしていました。娘の通う保育園の父母会長にひょんなことからなってしまい、地域の子どもたちと大人が一緒に楽しめるような場をつくることはできないかとリサーチしていたときに、国際バカロレアの初等教育プログラム(PYP)で採用されているリン・エリクソンの概念をベースとした探究の考え方を知ったのです。

当時、教育については全くの素人で子どもの教育も家から一番近い公立保育園でしたし、地元の公立小学校に当然通うものだと思っていました。学校は知識を教えてもらい、それがテストされ、多くのことを覚える場所であり、その周辺に友達や課外活動がある、というような一般的なイメージをもっていました。そんな「学校」にモヤモヤしながらも、ユニークな教育を施す私学やオルタナティブスクールの選択肢は日々の仕事と育児でいっぱいいっぱいだった私には全く見えていませんでした。

そんなときに「概念」を使いながら自らの経験や知識を繋ぎ合わせ、組み合わせる「知の構造」を示され、自ら意味を構築していくような「学び方」というものがこの世に存在することを知りました。また、そうしたものがカリキュラムとして成立していて、導入されている学校も存在するんだ!という事実を知った時は本当に驚きました。と同時に「これやりたい!」と思ったわけです。でも、私は先生ではないどころか教職課程をとったこともありません。そこで、こうした学びの現場を見に行ったり、実践者の方に教えを乞うて、小学生向けの探究ワークショップをつくりはじめたのが私たちの法人のスタートです。

ただ、6年前から教師教育にあたるLearning Creator’s Lab(LCL)をスタートして明らかになってきたのは、「概念」という言葉がさまざまな使われ方をすることによって、混乱していそうだということ。さらに「概念」という言葉に、色も匂いもないような冷たいイメージがあり、そこになんとなく居心地の悪さを感じる先生が多いこと。LCLでも毎年「概念をベースとした探究」は扱っていますが、誤解を恐れずに言うと、少し人気がないのです。

でも、教育において「概念」の取り扱いを学ぶということは、その根幹といっても良いほど大事なことです。また、「概念」というものに違和感を感じているのであれば、それは「概念」という言葉の取り扱いの広さやレイヤーの多さ、その深さについて、把握しきれていないことが原因ではないかと思っています。「教育」という文脈における「概念」の理解において、外せないのはソヴィエトの教育心理学者ヴィゴツキーとその考え方を教育課程に取り入れていったアメリカの教育心理学者ブルーナーでしょう。ちょうど昨年の哲学登山でピアジェ、ヴィゴツキー、ブルーナーを読みましたので、私自身の振り返りも兼ねて今回はヴィゴツキーを中心に少しまとめておきたいと思います。

【心理学のモーツァルト!?ヴィゴツキー】

ヴィゴツキーは20世紀発達心理学の父ともいわれるジャン・ピアジェと同じ1896年に白ロシア(現ベラルーシ)で生まれました。裕福なユダヤ人家庭で育ったヴィゴツキーは少年時代から秀才ぶりを発揮し、中等学校(ギムナジャ)ではドイツ語、フランス語、ラテン語を学び、家庭では英語、古代ギリシャ語、古代ヘブライ語を学び、哲学では最高点を取得、金メダルの成績で卒業したといいます。

日本では「発達の最近接領域(ZPD: The zone of proximal development)を提唱した教育心理学者、というイメージが強いかもしれませんが、学生時代に文学・演劇の研究から心理学へ進みます。大学在学中にはロシア革命を経験し、1917年にモスクワ大学法学部を卒業します。大学卒業後、郷里に帰って地元の中等学校や師範学校で教えたのは心理学、文学、美学、美術史。最初の著作は『芸術心理学(1924)』で芸術作品が私たちの心理に与える美的反応の法則性について明らかにしようとしたものでした。妹によると「兄が演劇のことを考えたり書いたりしない時期は生涯のうちに一度もなかった(S,p4)そうです(1)。そして心理学者としてのその才能はすぐに認められるようになります。1924年の精神神経学会でヴィゴツキーの発表が目にとまり、モスクワの心理学研究所に招聘されます。

当時ソヴィエトでは全ての教育施設が教育人民委員部の所管とされ「統一労働学校令(1918)」によって8歳から17歳まで男女共学の無償義務教育が整備されます。しかし、ロシア革命後の国内戦争(1918-1920)の異常事態のなかで、浮浪児、孤児、非行児童が急増し社会は混乱。1919年には公教育の教育計画、教育内容の編成を行う新教育の色合いの濃いグースプログラムが立ち上がりました。(2) ヴィゴツキーはモスクワにおける「困難児」の児童学の中心研究施設の代表として障害児童の研究を進めるほか、『教育心理学講義(1926)』をはじめとした著作を次々と発表します。その活躍ぶりは超人的なものでしたが、37歳の若さで結核で亡くなります。1924年から1934年の亡くなる年までのわずか10年の間におよそ180点の著作・論文を残します。(3)

その後スターリンの支配下におかれたソビエトでは「児童学批判」にさらされたヴィゴツキーの著作は発禁処分となり、思想は無視され沈黙が続きます。しかし、1960年代にアメリカのブルーナーの紹介などによって、再評価されるようになります。ヴィゴツキーの晩年の著作『思考と言語』はブルーナーの序文をつけて1962年に英訳が発表され、同著においてヴィゴツキーが批判したピアジェは、異例とも言える14ページの論評を提出。ヴィゴツキーの研究に大きな敬意を表しつつ、ヴィゴツキーの批判を公平に評価し詳しく回答しました(S, p79)。科学的説明として成立しない観念論的心理学、逆に人間の高次な心理機能を分析し得ない説明的心理学を批判し、人間の高次の精神機能を新しい方法原理によって研究しようとしたヴィゴツキーは1990年代に入って、ますます研究されるようになりました(S, p51)。今、教育学を大学で学んだ人でヴィゴツキーの名を知らない人は少ないでしょうし、今でもその思想はアクチュアルであり、現場の実践にも取り入れられています。心理学のモーツァルトと言われる所以です。

【概念(言葉の意味)は発達する】

ところで、「概念」というとつまり何のことでしょうか?別の言葉で説明できるでしょうか。日常に使うこともある言葉ですが、いざ「定義してください」と言われると言葉に詰まってしまうかもしれません。ヴィゴツキーはまさにこうした状況を“「概念」を持っており、無意識に操作しているが、その「概念」そのものが何なのかわかっていない状態”であるとしました。そして、そういう言葉を「生活的概念」と名づけました。(4)

例えば、ピアジェは「兄弟」というような言葉を日常的に使っているのに、「兄弟の兄弟」という概念を別の言葉で説明できなかったりすることが10歳を過ぎてもしばしばあると実験で証明しています。このようなとき、人は「兄弟」という概念は持っていても、その概念そのものを思い浮かべる時の自分の思考活動を自覚できません。そのため、論理関係を意識的に定立できないし、ほかの経験をしたときに展開することができません。そこで、ヴィゴツキーは「概念」における「体系性」を重要視するのです。

概念は体系のなかでのみ自覚性と随意性を獲得することができる『思考と言語』p267-268

たとえば、「花」という言葉において、薔薇やチューリップなどさまざまな種類を知っていたり、どのような環境で育つかなど、原産地、茎や根、実や種の関係や色・形などさまざまな花にまつわる事柄を知っていたりして、それらの知っていることの間に関係性を見出し体系的に把握ができているかどうかで、「花」に対する概念理解のレベルが大きく違ってきます。逆に花のパーツである根や色、花の種類がバラバラのものとして頭に放り込まれているだけであれば、新しい種類の花、自分が知らない花を見たとき、その言葉(「花」)を随意に多様に自覚的に使って目の前の花の様子を正確に描写することすらままなりません。したがって、概念が育つとこれまで見たことのない花や植物、動物などが目の前に出てきた時に、これまで見てきたものとの比較や結合、関係性の把握などが容易にできるようになってきます。ブルーナーはこれを「転移」と呼びました。

さらに、概念の体系化が進んでいくと、遺伝子や分子、原子など直接的な経験ができない実体的なものを意味する言葉を繋げて、見た目にはかけ離れている動物たちや、すでに絶滅してしまった動物たちをも同じ「〇〇類」の動物としてみなしていくなど、いわば超経験的な結合が可能になります。概念によって、人は直接に知覚できる範囲を超えてぐっと豊かに世界を把握することもできるのです。子どもたちは経験を積み重ねる発達過程のなかでだんだんに対象を正確に意識し、概念そのものを自覚し、その概念を操作する抽象思考、すなわち「科学的概念」に入っていきます(S, p100-101)。 「学び」とは何か、また「学校・教師の役割」とは何か、と考える時に、子どもたちの生活的概念をいかに科学的概念に引き上げていくのかというのは私たちの問いになりますし、ヴィゴツキーはまさにそれらの概念がそもそも何を意味し、その間に起きる相互関係とはどういうものなのかということを実験を通じて実証していったのです。

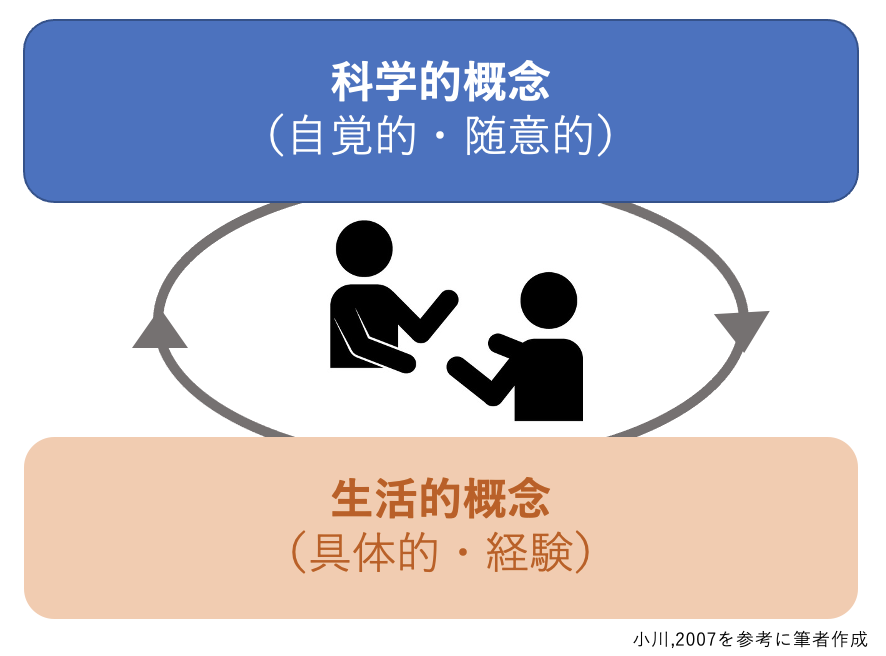

ヴィゴツキーは、言葉で説明できない「生活的概念」と体系だった「科学的概念」の間には密接な相互関係があること、また「生活的概念」は対象となる「もの」から直接把握されるのに対し、「科学的概念」においては体系や概念と概念の関係性から、直接的な事物を知るという逆向きの把握がされることを実証しました。同時に子どもたちが科学的概念を習得し、それを自覚しうるためには、生活的概念の発達が一定の水準にまで達していることが同時に極めて重要であることも指摘しました。

私たちは「概念」が無味乾燥な記号のようなものと感じ、意識できるものだけを「概念」とすることがありますが、少なくともヴィゴツキーの言う「概念」はそのようなものではありません。小さな頃にたくさんの自然体験をすることが極めて重要だというのは、投げたボールの軌道や、飛び跳ねたときの自分の体の重さの感じ方の変化、虫が飛ぶ様子、潮の満ち引き、花びらのグラデーションや枯れゆく様子、雲のかたちや影、風が当たったときの感触や音・湿気、友達やお母さんと話した時の声のトーンなどのさまざまな経験が蓄積していることが、大きくなったときに科学的概念の広まりや深まりに大きな影響を与えていくからです。

ヴィゴツキーはこうした科学的概念(数や量、運動、時間、空間など)の形成の過程を明らかにし、科学的概念のことを「正真正銘の確かな真の概念の発達 (V, P225)」と呼びました。概念形成は単なる記憶によって獲得される連合的結合の単なる総和ではなく、複雑な真の思考活動であり、当然にして単なる暗記で習得はされないし、子ども自身の思想がその内部的発達において高度の段階に達していることを常に要求する(V, P229) と言います。

【教師はどのように概念の発達を支援すればいいのか】

では、どうやったら、「科学的概念」を育てていけるのでしょうか。そのときにヴィゴツキーとピアジェのアプローチに大きな違いが出てきます。ピアジェは発達に重きを置き、人が外界の事象を認識するための枠組みとなる「シェマ」で捉える「同化」と「シェマ」を環境に合わせる「調節」が均衡する「適応」によって発達するとし、「自然発生的」に科学的概念を形成できるような学びを推奨しました。一方で、ヴィゴツキーは「模倣」そして「教授」に積極的な意味を認めました。

ヴィゴツキーはピアジェへの批判も込めて「本当に額をたえず壁に打ちつけ、こぶをつくることがここでの子どもの唯一の教師なのだろうか?」と問います(V, P255)。 また、読み書きができるようになるためには、子どもの記憶がアルファベットの文字の名称を覚えられる程度には発達していることや、注意がある程度持続する、思考が文字記号と音の関係を理解するなどいくつかの前提条件を備えなければならないと言います(V, P270-279)。その上で、よくあるテストのように、子どもが自分一人の力で自主的に解いた問題の結果だけでその子の能力を判断するようなことはしてはならない、と主張しました。

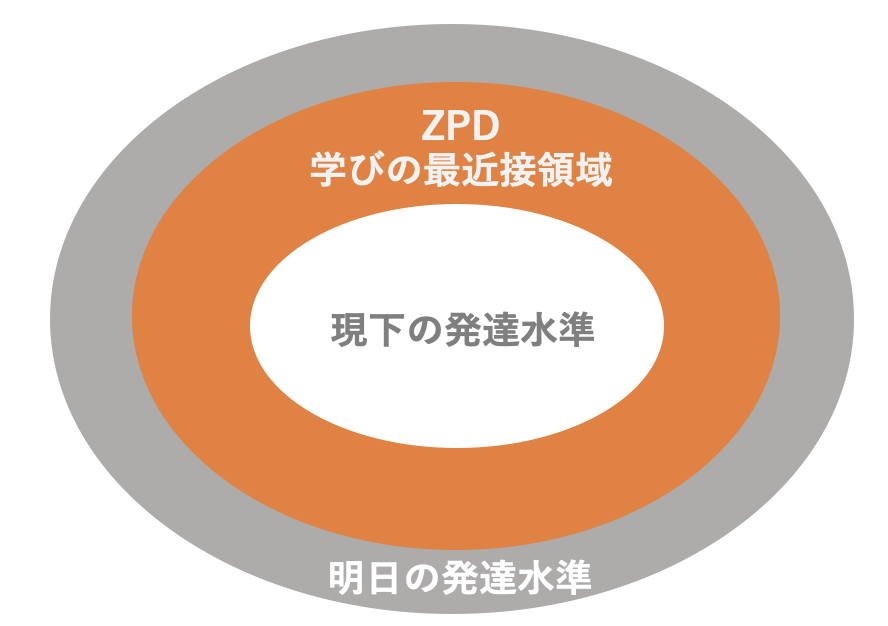

成熟した、実をむすんでいるりんごの木だけでそれを評価しようと考えているのは間違っている。(略)成熟した機能だけでなく、成熟しつつある機能を、現下の水準だけでなく、発達の最近接領域を考慮しなければならない 『思考と言語』 P298

子どもは一人ではできなくても、友だちとの関わりや大人や教師の助けや指導があればできなかったことができるようになることがしばしばあります。ヴィゴツキーは、こうした共同の営みのなかで可能となる発達の範囲があるとしました。下の図でいえばオレンジに当たる部分、白い部分にあるような「現下の発達水準」と、他人との共同の中で到達できる青色の「明日の発達水準」の間に挟まる部分です。このスペースでは子どもは「模倣」によってできなかったことができるようになります。つまり、そこが「教授」可能な領域になります。教師はこの領域を見極め、最適な学びのために一人ひとりの子どもの違いを個別に見ていかなければなりません。

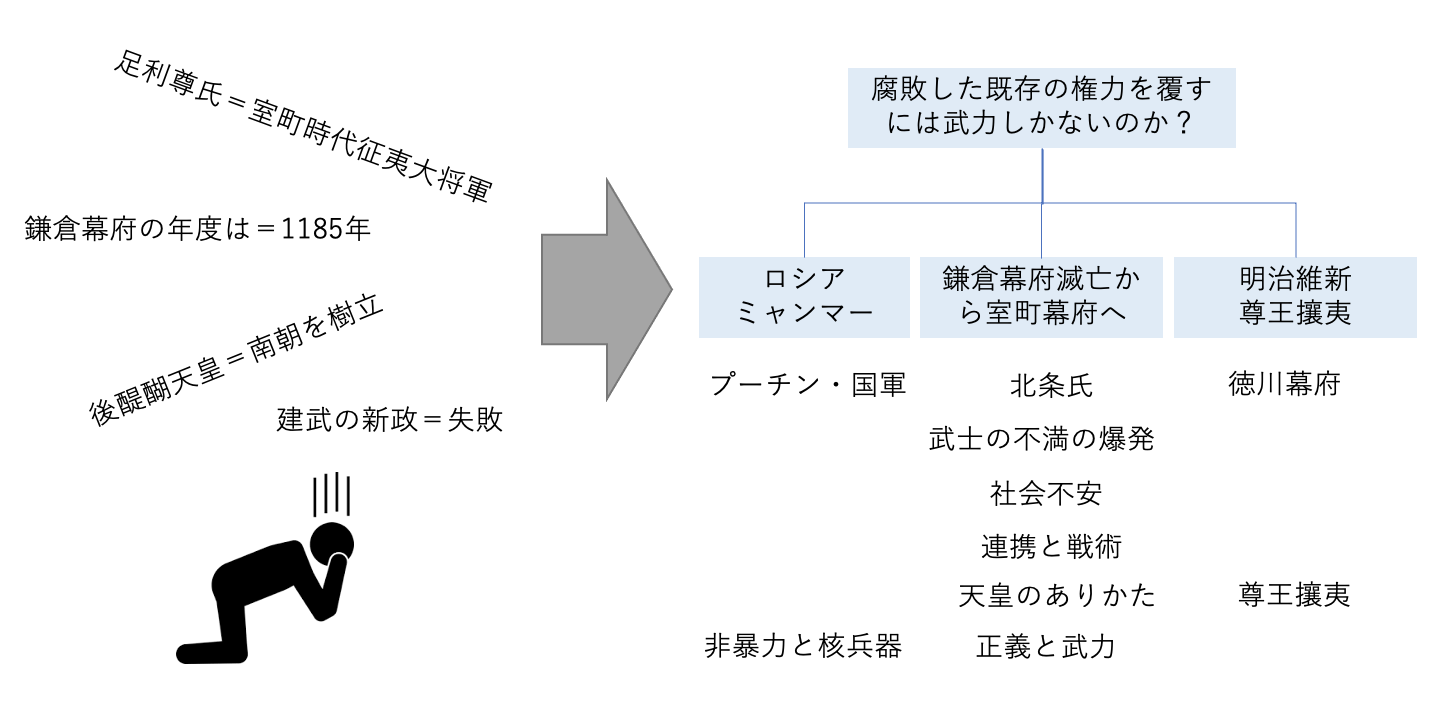

ただ、ここで思い返してもらいたいのが、ヴィゴツキーが概念の直接的教授はつねに事実上不可能であり、教育的にも無益である(V, P230)と指摘していることです。上述したように、科学的概念には、構造があります。「模倣」という言葉がそれこそ私たちが日常使用する「猿真似」のようなものだと考えると読み誤ってしまうのですが、ヴィゴツキーは「知的なわけのわかった模倣」と「意味の理解も構造的関係の理解もあらわさない児童的な模写」を分けよ、と言います。つまり単純に割り算が機械的操作としてできればいいのではなく、「割り算の意味」、つまり割り算の有用性がわかり、発展したときに応用が効くことが大事なのです。ものごとはA=Bのような単純な等式ではありません。それはピラミッドのような構造かもしれないし、多面体かもしれません。「概念」といったときに、構造理解を単なるイコールで繋いだ式でバラバラに散らばせてしまうと、入り口で躓いてしまいます。つまり、イコールで一問一答が散乱しているような状態ではなく、概念の構造化を助けるところまで求められているのです。

たとえば歴史だと、鎌倉幕府の滅亡から室町時代にかけての混乱の状況をバラバラの知識で覚えるのではなく、現代や近世でも極めて似た事実を見て、類似点や相違点、それぞれの出来事の因果関係などの意味を捉えられるようにしていくのです。「探究する学び」とはこうした抽象・論理思考を通して自分を取り巻く世界を立体的に把握する概念の構造理解を目指すものになります。(5)

【言葉による意味形成と思考との関係】

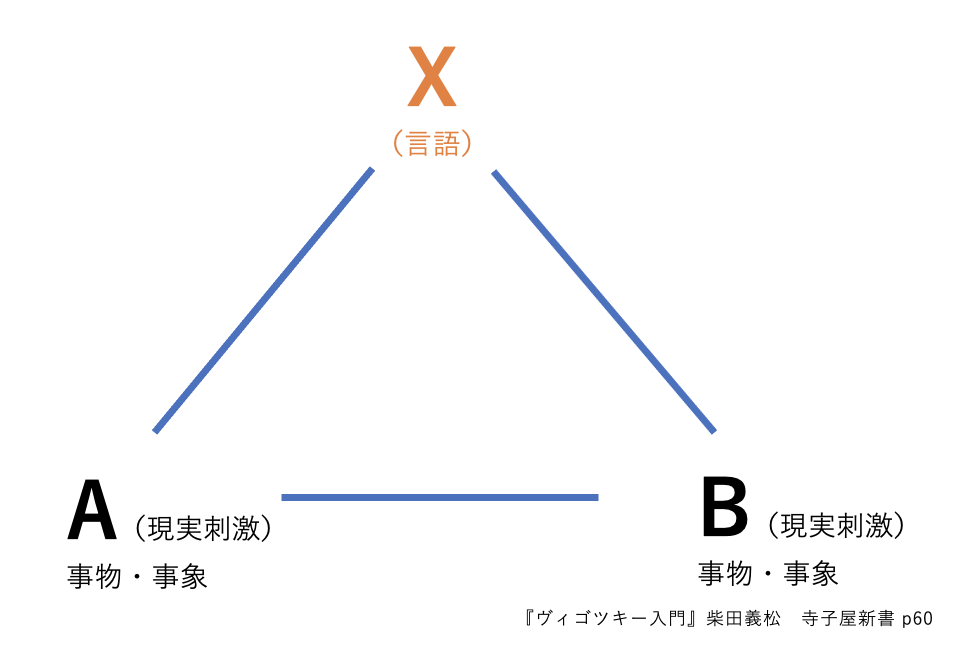

結局のところ、子どもが自分の知識に無自覚ということは、それらの知識がバラバラで関連付けと組織づけがなされていないことに起因します。ヴィゴツキーは言語を「精神的生産の道具」としました。下の図のように、言語XはAとかBとかいう現実的な刺激の中間に存在して、つねに何かを「意味」するようになります(S, p57-62)。 ヴィゴツキーは「意味のない言葉は言葉でない。それは空虚な音である」と言います。「意味」は言葉そのものの不可欠な基本的特徴であり、言葉の意味は一般化あるいは概念そのものなのです(V, p356)。

そしてここがヴィゴツキーの面白いところですが、言語Xは私たちの中にあるのではなく、共同のなかで常に他人から与えられるというのです。でも、そうして与えられたXという言語は私たちの精神の中に入り込み、人の内的精神過程の一要素となっていくと言います。ピアジェのいうような子どもの自己中心的なことばは(6)、外言である話しことばが、内言へと移行し、発展していく過程であると考えます。複雑な思考は「内言」で行われるのですが、こうして深められたことばは、またXとして他者にあたえられ、ゆたかな言葉の世界を作り上げていきます。「こころ」や「花」のような言葉は何千年前、さらに何万年も前の人たちからさまざまな意味をもって受け継がれ、そして未来に続いていきます。

つまり、私たちが「言葉」を使っている限り、それは否応なく「概念」を使っているのです。ヴィゴツキーは「一般化」と「言葉」の意味は同義語であり、あらゆる一般化、あらゆる概念形成が思考のもっとも特有で、もっとも本物で、もっとも疑いのない活動であるから、言葉の意味を思考現象として見て良いと言います(V, p356-357) 。

言葉の意味は思想が言葉と結びつき、言葉に体現される限りにおいて思考現象となる。また、逆にことばが思想と結びつき、思想の光に照らされる限りにおいてのみ言語現象となる。それは、言語的思考あるいは意味づけられた言葉の現象であり、言葉と思想の統一である。 『思考と言語』p357

ヴィゴツキーは子どもは、自分の思想に対してその寸法通りの言葉衣装を選んでいるようである、と言います(V, p368)。 ヴィゴツキーは思想は言葉で表現されるのではなく、言葉で行われるのであり思想は言葉の雨を降らせる雨雲だ(V, p427)と言いましたが、まさに「ことば」や「言葉」がこういう機能を持つ限り、丁寧に受け取り、それを引き渡していく役目をも私たちは思想の担い手として持っているのだと気付かされます。(7)

【概念の捉え方を多様にする】

このように「概念」という言葉そのものが、その時々によって、前後の文脈の違いによってさまざまな顔を見せるという意味で、「概念」という言葉はたしかに難しいかもしれません。ところで「概念」は英語では「コンセプト」になります。その語源をたどると、Con-ceptとなり“Con”は「共に」という意味があり「cept」は掴まえるという意味があります。こうした語源を踏まえたうえで、「概念」の複数の捉え方について最後に私なりに整理しておきたいと思います。

(A)探究活動の中核となる概念

共に掴まえ、だれかと意思疎通をするための要となる「概念」を探究の単元やPBLは設定します。学びの中心軸であり、中核となる問い(本質的な問い)と連動し、プロジェクト単元を通じて問い直しつづける非常に大事な「コアコンセプト」です。「共に理解するための足掛かり」という意味があるとともに、プロジェクトの中核を表し、「何のためにこの学びをしているのか?」という学習者の問いに応答するものになります。

(B)形式陶冶としての概念

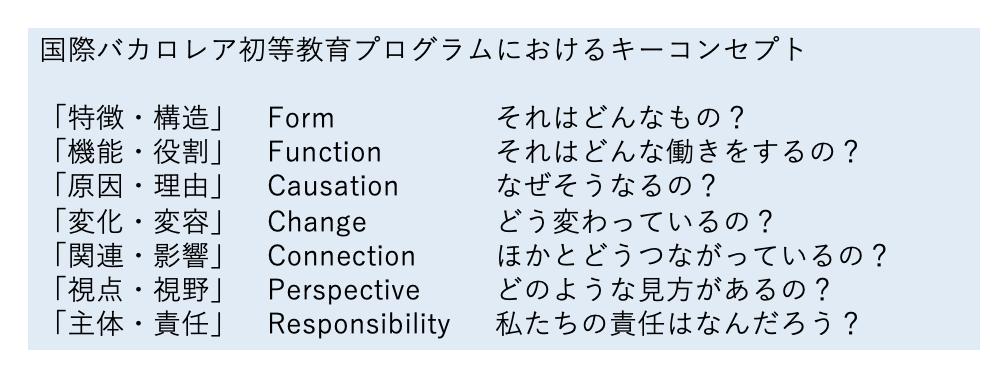

上述の中核概念のほかに、「形式陶冶」の意味を持つ概念もあります。「形式陶冶」とは、個々の知識・技能という内容習得よりも、記憶・推理・意志の力など心の形式的な能力の陶冶を優先させるものですが、さまざまな観点をもたらすレンズのような役割を果たします。国際バカロレアの初等教育プログラムの7つのキーコンセプト(コンセプチュアルレンズ)では「特徴・構造」「機能・役割」「原因・理由」「変化・変容」「関連・影響」「視点・視野」「主体・責任」いったものが(A)の中核概念とは別に設定され、多様なプロジェクトに共通のレンズとして問い直されていきます。

(C)学習指導要領の「見方・考え方」としての概念

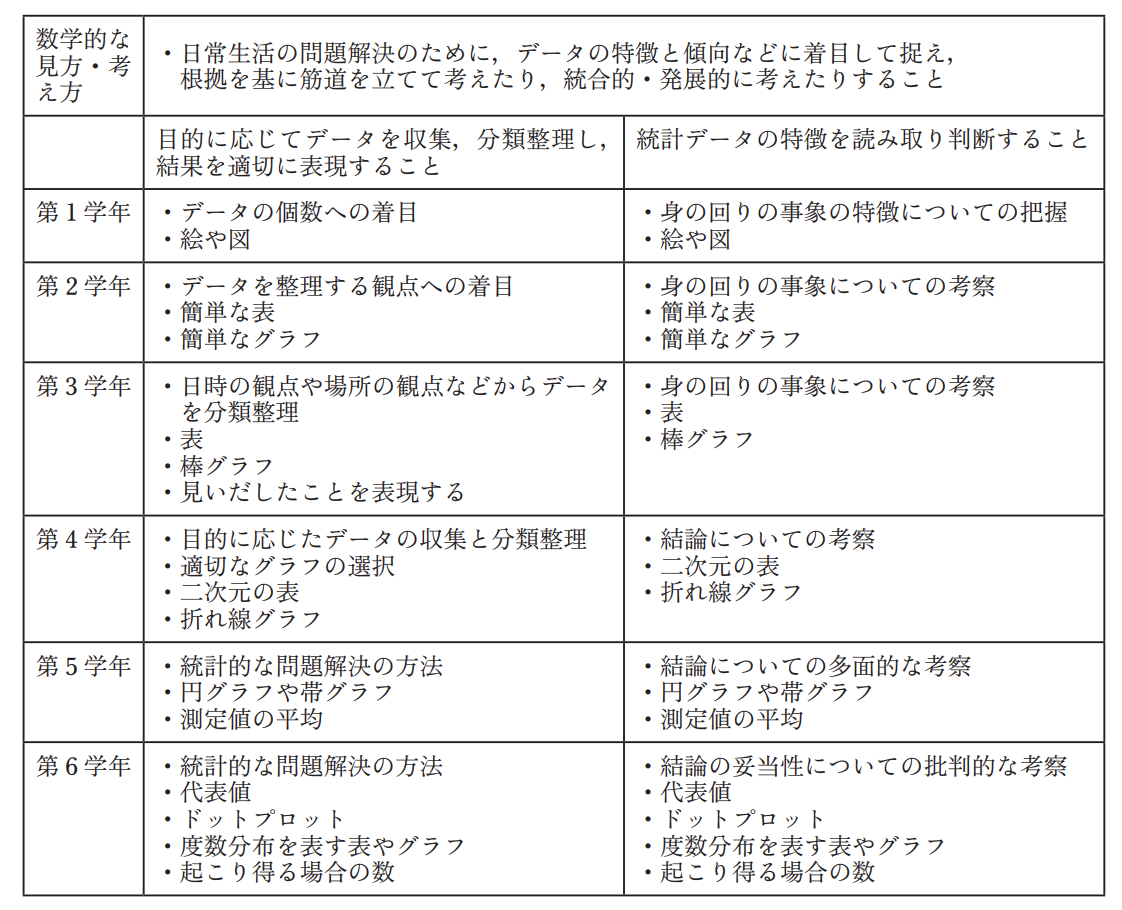

たとえば、学習指導要領の算数でいう「数と計算」「図形」「測定」「データの活用」などを指します。以下は小学校学習指導要領(H29年)の「データ活用」における「見方・考え方」です。

これは、ヴィゴツキーのいうところの「科学的概念」の一部を形成しますが、一般論として「答えのある」概念となるところに注意が必要です。子どもたちは一般化の過程で、しばしば間違いをおかします。たとえば、理科においてなぜ鉄が浮くのかという問いについて密度と重さを混同したりします。古くは子どもに限らず、太陽や月、星が地球を中心にまわるように見えるため、天動説を信じました。そうした子どもたちの概念変化(Conceptual Change)を見守り、間違った概念理解(Misconception)をしていればその修正を行なっていくという意味での「概念」です。

(参考)STEM(科学・技術)教育と探究

https://kotaenonai.org/blog/satolog/1495/

(参考)類推力(アナロジー)を鍛えることで人は思考力を高められる

https://kotaenonai.org/blog/satolog/4192/

(D)日常の用法としての「概念」

さらに、仏教における「概念」の用法なども影響し、日本語の日常の言葉の使い方として「言葉にできるもの」を「概念」と呼び、「言葉にならないもの」を「非概念」と捉えるケースが多いことも、混乱の原因になっているかと思います。上述にあるようにヴィゴツキーが定義する「生活的概念」はうまく言葉で説明ができないものが入っているため、日常的な「概念」と用法が違うことに注意が必要です。モヤモヤと言葉にならない状態のことを「未分節」とか「未分化」といいますが、ヴィゴツキーの研究、そして今の認知心理学も当然にして、未分化な言語すべてひっくるめた上で研究がなされています。

***

このように、「概念」とひとくちに言っても、非常に違うように思えるものを一つの言葉で表しているので、実際の使用においては、どの文脈でどの位相や構造で「概念」という言葉を使っているのか、ということについて自覚的である必要があります。

たとえば、生活・総合学習において、ヤギのような自然の学習材を中核においた学びの設計をしたとします。もちろん「ヤギ」をきっかけに子どもはさまざまな数量的概念や地理的概念、言葉の使い方を学びます。でも、ヤギはそういう学習のための、「概念」獲得のための道具なのでしょうか?なぜ、子どもたちは「ヤギ」とあれだけ長い期間を一緒に暮らすのでしょう。私から見ると、子どもたちはヤギと一緒に暮らすことによって「いのち」という中核概念を学んでいるように見えるのです。算数の概念獲得のためにヤギを飼っているとなってしまったら、それこそ子どもにとっての意味は崩壊してしまうのではないでしょうか。

探究学習の設計においては、(D)の用法に留意しながらも、(A)(B)(C)における概念を有効に組み合わせながら子どもたちの学びを支援していく必要があります。(D)においてすら、信州の学習では「身分け」「言分け」といって、言葉になるものとならないもの、どちらも学ぶ必要があるとして、教師たちはその重要性を理解しています。

いずれにせよ、「概念」は人と人が繋がるときに必ず必要なものになります。そのときに、さまざまな経験と感情を前提としたゆたかな「ことば」もしくは「言葉」を使い、また人の「ことば」や「言葉」を受け取ることができるかどうかは、教育の文脈でも決定的に重要な意味を持ちます。人と繋がれる言葉(概念)を丁寧に誠実に扱う事ができないと、多様な人と繋がれず、世界は決して良くなりません。意見の違う人たちも繋がっていくためには私たちはどう学び、どのようにコミュニケートしていけばよいのか。人は、言葉にならないところで繋がっていくこともできるし、言葉で繋がることもできます。そして、そのどちらの方法においても有用性と危うさがあります。そんなことも含めて、私たちは学び続けるのではないでしょうか。

では今日はこの辺で。

【参考図書・文献】

※文献中の引用アルファベットを記載

『思考と言語(新訳版)』ヴィゴツキー著 柴田義松訳 新読書社 (V)

『教育心理学講義』ヴィゴツキー著 柴田義松ほか訳 新読書社

『障害児発達・教育論集』ヴィゴツキー著 柴田義松ほか訳 新読書社

『ハムレットその言葉と沈黙』ヴィゴツキー著 峯俊夫訳 国文社

『ヴィゴツキー入門』柴田義松 寺子屋新書 (S)

『遊ぶヴィゴツキー〜生成の心理学へ』ロイス・ホルツマン著 茂呂雄二訳 新曜社

『ロシアの障害児教育・インクルーシブ教育』黒田学編 クリエイツかもがわ

「ソビエト知能遅滞児教育史研究I 1920年代コンプレックスプログラムの導入過程」渡辺健治 特殊教育 1986(W)

[1] 森徳治は日本でヴィゴツキーにあった唯一の人だが、世界の三大名優として左団次をあげ、日本の歌舞伎がモスクワで上演された1週間毎日観劇したと伝えたとのこと(S, p5)。

[2] グースプログラムの研究の基礎は労働活動であり、一定の社会的自然的事情の下において行われるとされました。自然・労働・社会という3つの区分の中で学校の作業が整理されるコンプレックス(複合・合科)システムが基礎とされました。マルクスの思想のもとに手法としてはドルトンプラン、キルパトリックのプロジェクトメソッドが採用されたものでしたが(W p187-189)ヴィゴツキーは科学的概念の獲得における教授―学習の役割を重視し、新教育の手法には批判的でした。しかし、グースプログラムはソ連邦共産党(ボルシェヴィキ)の決定によって、1931年に廃止されてしまいます。渡辺健治氏はこの時代にコンプレックスシステムを特別支援に応用させようとしたことは歴史的にみても高く評価されてよい、と指摘します。

[3] 「エリ・エス・ヴィゴツキーの教育思想と新教育」山住勝広 2010 関西大学文学論集 第60巻2号

[4] ピアジェは「自然発生的概念」と言います。

[5] すべての科学的概念は体系化された概念であって、その習得は生活的概念の自覚につながります。この学習は「形式陶冶」的な意義をもちます。科学的概念の形成が進むと、抽象・論理思考や自己知覚・自己観察の集中的発達、自分が体験した世界の集中的認識が進んで、子どもは自分自身を、自分の内的世界を真に理解し始めるといいます(S, p116)。 ちなみに形式陶冶は、個々の知識・技能の習得より、記憶・推理・意思など心の形式的な能力を陶冶させることを強調するものです。

[6] 柴田義松先生は Speechを「ことば」、Wordを「言葉」、Languageを「言語」と訳されています。

[7] ヴィゴツキーは「7章思想と言語」のなかにある「内言の構文法」という項で、内言では主語やそれに関係する単語は省略され、不完全な詩的な表現になるとしています。書き言葉は対話者のいない言語活動であるため、最大限に説明的で文法的分節化が行われるが、内言はトルストイ『アンナ・カレーニナ』においてキティとリョービンがアルファベットでやりとりをする時の様子に極めて似ており、対話者の間での方向が同じであればあるほど、省略化が進むとしました(V, p400)。

<私たちについて>

こたえのない学校HP

こたえのない学校ブログ

Learning Creator’s Lab – こたえのない学校の教育者向けプログラム

こちらをクリック→Learning Creators Lab

Facebook ページ →https://www.facebook.com/kotaenonai.org