藤原さとです。昨日は、慶応義塾大学の今井むつみ先生が主催されている、ABLEに参加してきました。

ABLEは、認知科学を中心に研究者、教育者が集まり、新たな学びと教育のありかたを創造する場ですが、そもそも私が「探究」に興味を持った入り口がまさに認知科学をベースとした概念型探究(Concept Based Inquiry)で、この会に参加するたびに、自分の原点を確認するような気持ちになります。今回は、思考研究の中でも類推(アナロジー)の世界的な権威である、ノースウエスタン大学のデドレ・ゲントナー先生のお話でしたが、今回も備忘録としてまとめておきたいと思います。(以前のものはブログ下方にリンクを入れておきます)

【アナロジーの力】

世界の大きな科学の発見にアナロジー(類推)の力は歴史的にも大きな役割を果たしてきました。原子構造が太陽系のアナロジーで発見されたのもその一つですし、ニュートンがりんごが木から落ちた時に万有引力の法則を発見したのも、アナロジーの発展形です。

「こうした発見力は育てられるものなのか?」が問いなのですが、研究者たちはこうした能力についての基礎研究を続けており、多くの実験で顕著な結果が出ています。

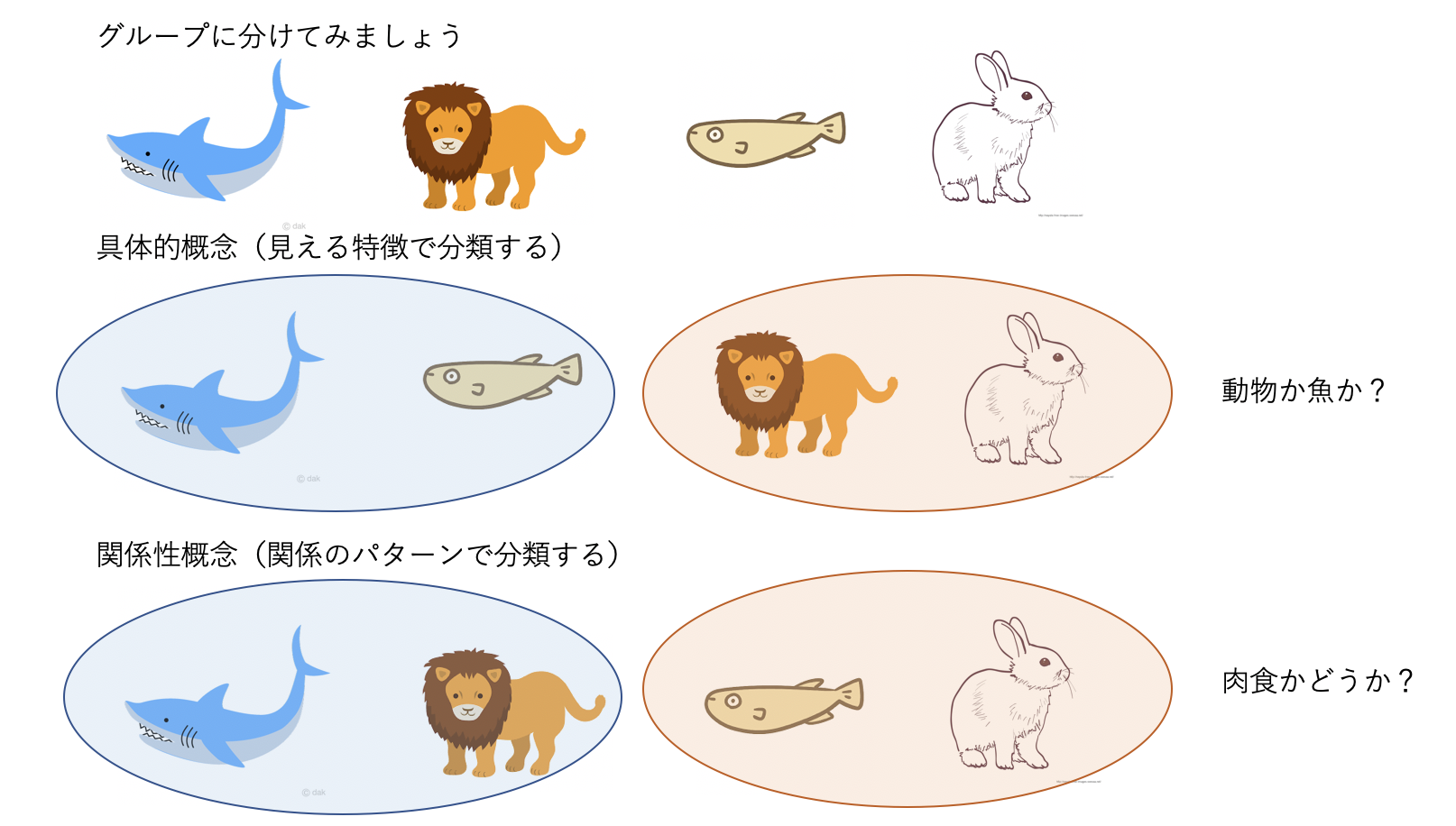

この時に大事なのが、類推の力を使って「関係性概念(Relational Concept)」を構築する力です。関係性概念とは、具体的な特徴などの“見える形“でグルーピングするものではなく、抽象化されたパターンを認知する力です。「赤」や「羽根がある」などの特徴だけを捕まえるものではないため、習得が難しい、と言われています。

例えば、下の図のように、動物と魚に分けるのは小さな子どもでもできますが、肉食、と言うようなより抽象化されたパターンの共有を探すことは一段高度な能力が必要になります。

Source:デドレ・ゲントナー先生資料を参考に藤原作成

新しい発見をするには、類推によってこうした関係性概念を自ら見つけ、構造をマッピングしていく力が必要になりますが、残念ながら現在学校や入試問題で行われている選択式のテストではほとんどこうした力は問われていないのが現状です。

【足場かけの重要性】

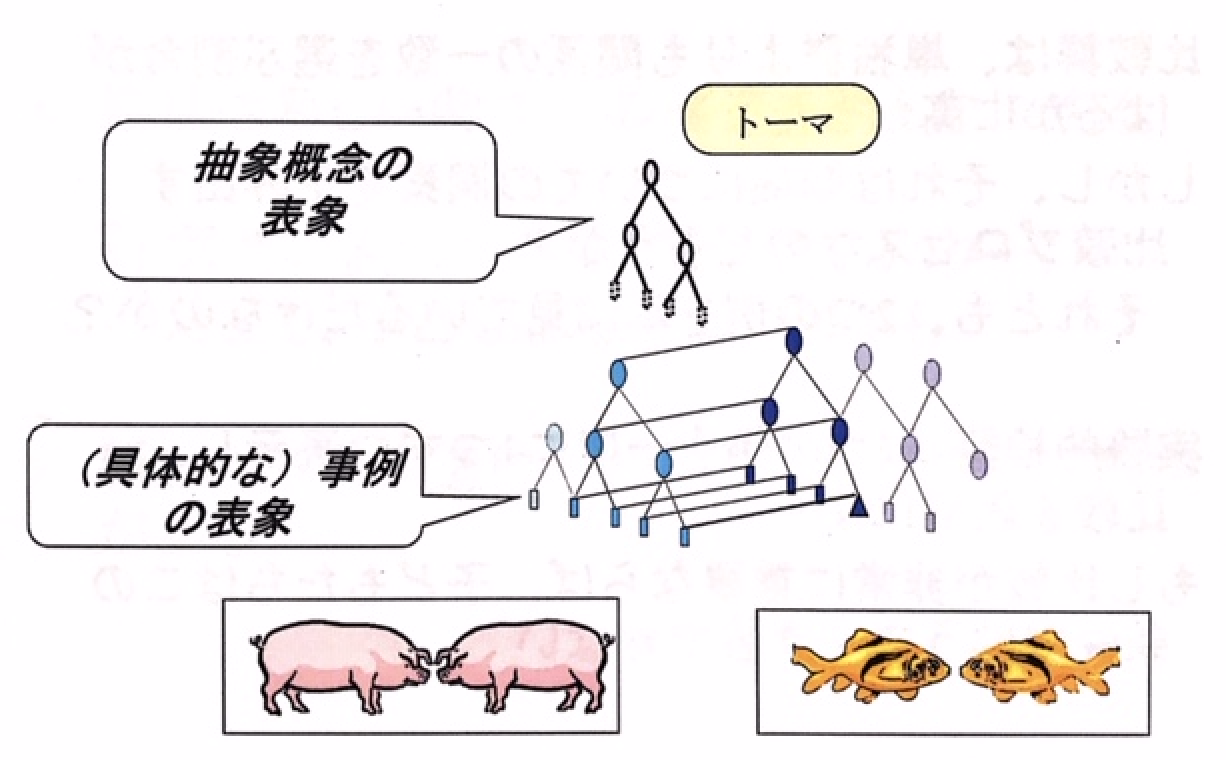

類推はビジュアルにすると下図のようになります。

Source:デドレ・ゲントナー先生資料

上述の例でいうと具体(上でいけば魚)ではなくて、抽象(肉食)の部分を抜き出して、投影していく作業となりますが、子どもの類推力を高めるには、いくつかの工夫をすると良い効果が得られることが実験の結果で出ています。

例えば、三歳児に動物や魚が「対照(向き合っている)」に配置されている絵と「対象(ぶた・魚など)」が一緒のものを見せると、はじめに「対照」の関係性概念を捉えられる子はほとんどいません(2%)が、一旦、「対照」の図を何度か見せて考えさせたり、強調するとその比率は60%近くまで上がります。

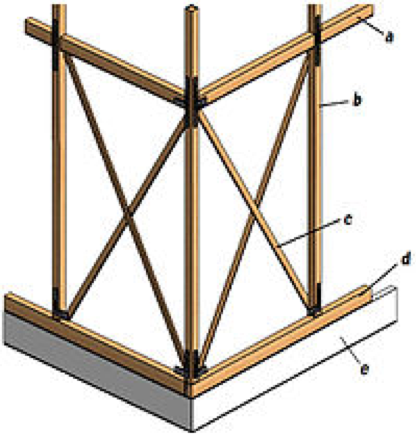

また、確認する事例を多くするのも有効ですし、「整列可能な差異」が見えるように仕掛けておくこともその理解に役立ちます。「整列可能な差異」と言うのは、構造の差が見えやすいように整理をすることで、例えば建物の強度に対する筋交いの寄与を学んでもらいたい場合には、いきなり家を見せたりするのではなく、筋交いのあるものとないものが明確に見えるモデルを比較させるように少し理解を楽にするようなことがあります。

Source: Wikipedia

そして実践としては、この時にあまり問題を簡単にしすぎても当然効果がなくなるので、教師としては、子どもが筋交いの効果を発見した時に興奮したり、とても幸せで楽しい気持ちになるように設計するのがとても大事になってきます。

ロシアの心理学者ヴィゴツキーはこうした手助けのことを足場かけと言いましたが、さらに言語とアナロジーを組み合わせるとさらに概念発見力、類推力は上がります。先ほどの「整列可能な差異」と同等かそれ以上の結果が、言語ラベルの追加によって出ており、言語構造は概念構造を導くことができると結論づけられています。

ただ、今井先生もおっしゃっていましたが、ここで重要なのは、一つ一つの目先の結果に目を奪われるのではなく、こうしたプロセスを経ることで、共通の構造を顕著に把握する力がつき、新しい状況で使う時にその構造を転移させる力がつくことです。なので、時には「急がない」ということも必要ですし、教師のデザイン力や、勘みたいなものも結局必要です。

こうした実験の結果が示唆することは、「類推力」を高めることで、子どもたちが登れなかった山に登れるようになるという明るい道筋を示してくれるところではないでしょうか。山登りだって、ピッケルをどこに打って、どこに足を引っ掛けて、登れば良いかは登ってみなければわからないし、初めはガイドが必要だし、少し辛い局面では一緒に楽しく登れる仲間があったほうが良いはずです。色々な失敗を重ねていくうちに、筋力や勘がついてくるし、越えられなかった崖が超えられるようになると楽しいかもしれません。山登りやスポーツと学習が別物だという理由はありません。

【教師・学校の役割】

後半は、安西祐一郎先生、鈴木寛先生も交えた鼎談でしたが、今、OECDのデータなどでも、日本人は対象の一致力(上述で言えば、魚と動物に分類する力)は非常に高いけれども、関係性概念を見つける力はとても弱いそうです。言語と言語の関係性を自覚し発展させられるかどうかで、大人になってからの伸びが全然違うのでこうしたデータの社会的認知も上げていかなければならないとのこと。

今井先生は、アナロジーの訓練は遊びや日常の中から幼児でもできる。抽象化されていない知識は「死んだ知識」であって使えないし、また人に抽象化してもらって概念を与えられてもそれは全く意味がなく、自らアナロジーの力を使って抽象化する力を獲得することが必要とお話しされました。

今回の類推の実験は認知能力に基本的にフォーカスがあったっているわけですが、非認知の世界と同じく「認知」の世界でも「甘やかし」をすると人間の能力は衰えます。例えば、「分かりやすく」は良いのですが、なんでも動画にしたり、人工知能のレコメンデーションに頼ったりすると、だんだんに思考能力は下がっていきます。今、小学校でパワーポイントなどを使った絵での授業をすることも増えてきていますが、今井先生もおっしゃったように「社会は全体として何を学ぶのか」「学校・教員のミッションとは何か」ということを考えていかないと、目の前の短期的な効果に惑わされ、長い目で見ると「私たちは何をしてきたのか」とその結果に愕然としてしまうのかもしれません。

3000mの山を登れる能力のある子が、300mの山で良いと思っていれば、もったいないことだし、登ったからこそ見える風景を見ることはできません。こんな山がある、あんな山があると写真をたくさん見たところで、そもそも山に登れるようになりません。また、スキルは一朝一夕で獲得できるものではないので、日々日々のトレーニングが必要です。こうしたことは誰にも教えられなくてもやる子もいますが、そうでなくて、何らかのきっかけを与えられることでできるようになっていく子もたくさんいます。

今、先生たちは「子どもたちにもっと自由にさせたらいいのでは?」「でも短期的に結果を出さないと保護者や学校を納得できない」など時には相矛盾するような意見や条件に翻弄されているように見えます。私も含め、保護者も同じです。思い通りにならない毎日の中で、実践を積み重ねることは本当に大変ですが、そんな時にこそ「子どもたちはどうなったら幸せなのだろうか」「そこに私(学校)ができることはなんだろうか」などと少し視点を高めて考えることで、惑わないことも増えてくるのだろうと、改めて考えさせられています。

<過去のABLEのメモ>

人は「優しい気持ち」だけでは思いやりのある行動がとれない? 認知科学から見た生きた知識を生む探究的学びとは何か

STEM(科学・技術)教育と探究

<私たちについて>

こたえのない学校HP

こたえのない学校ブログ

※こたえのない学校の主催する教育者向け年間プログラムです。

Facebook ページhttps://www.facebook.com/kotaenonai.org