前回、私たち日本人は特有の思考様式を持つのではないか、ということ、そしてその理由を探るために、一つの方法として日本における儒教の内容と歴史について確認したい、と書きました。

実は、儒教の研究者でもない私がこの一連のブログを書くにあたって、最終的に背中を押してくれた本があります。垣内景子『朱子学入門』。いままでも教育思想史という文脈で儒教について学んだり、『論語』や『孟子』の一部を読むことはありました。そのなかで、孔子の言葉は私たちの日常に深く入り込んでいること、そしてとてもすっと私たちの心に届くことも感じていました。ただ、とにかく体系が見えにくく、読む人によって解釈が違いすぎる。私なりの読み方はできたとしても、現代の教育を振り返るにあたって、何をとっかかりに考えていいのか、彷徨っていたのです。

でも、この本を読んで「朱子学を築き上げた朱熹がもともと何を考えていたのかを理解し、それがどのように受容されてきたかということを見ていくことで、今、日本で何が起きているのかがわかるかもしれない」と思えたのです。垣内氏はこう言います。

私たちは自由にものを考えているか。(略)私たちがこのように考えこのように感じるのは、自分がこの国のこの土地に生まれ、この言葉を母国語とし、この環境に育ち、今この時代に生きているからではないのか。そう省みるとき、自分の考えや感覚は自分だけの自由なものではなく、常にすでにさまざまなものによって規定されているのかもしれないということに気づくはずである。(略)たちの悪いことに、朱子学的発想は、かなり気づきにくいところで私たちを規定している。そして、さらに状況をややこしくしているのが、日本という土壌が中国生まれの朱子学を独自に変化させているということなのだ[i]。

【なぜ朱子学なのか?】

ではなぜ「朱子学」から見ていくのかというと、日本で儒教が広く私たちの思想に取り込まれたのは江戸時代になってからであり、江戸時代初期に受容されたのが朱子学だったからです。朱子学は藤原惺窩によって徳川家康に紹介され、林羅山や山崎闇斎らによって広まり、伊藤仁斎、荻生徂徠が朱子学批判を行い「古学」を提唱します。その反動として「寛政異学の禁」で幕府の教学政策として(古学ではない)朱子学が奨励されるようになり、1790年に幕府直轄の教学機関・施設としての昌平坂学問所は林羅山の林家によって継承されます。幕末の佐久間象山、横井小楠も基本的には、林家に学びました。明治時代の啓蒙結社「明六社」の社員であり、現在の御茶ノ水女子大学に繋がる東京女子師範学校の校長も歴任した中村正直は林家の秀才でした。中村の立ち上げた同人社からは、ヘルバルト教育学を日本に紹介した谷本富が輩出されます。

もちろん、江戸時代には朱子学を批判した陽明学に傾倒した儒者も多く、『翁問答』を著した中江藤樹、林家からも陽明学の影響を強く受けた佐藤一斎などの儒者も出て、西郷隆盛など幕末の志士たちにも影響を与えます。大塩平八郎など陽明学派には魅力的な人が多い。ただ、後に述べるように、そもそも陽明学は朱子学とはきょうだいのように似たところがあります。

そして前回述べたように、明治時代も中盤に入ると自由民権運動が学校教育に及ぶのを恐れた政府が、「儒教主義」にもとづく修身教科書を編纂。1890年の教育勅語では、儒教主義道徳の面をもちつつ道徳の源泉を国体に収斂するものになり、第二次大戦の悲劇を生む思想的源泉となりました。『教育勅語』を井上毅と一緒に編纂したのは天皇の侍講ともなった守旧派の朱子学者元田永孚です。朱子学は受容されるにしても、批判されるにしてもその中心となる軸として、第二次大戦前までは綿々と日本の中に横たわっていました。

【孔子と朱熹の関係】

さて、まず「朱子学」の前に「儒教」とは何かから。「儒教」の創始者はみなさんご存知の通り、紀元前500年前後に生きた孔子です。しかし『論語』は孔子が書いたものではなく孔子や孔子の高弟たちの言葉を門人たちが孔子の没後400年にわたって記録した語録。孔子自身は古の聖人たちが残した言葉を後世に正しく伝えるため「五経」を編纂し、のちの儒者が「経書」を読み、自分の言葉で祖述することを望みました。儒教は孔子の時代から2500年生き続け、漢(紀元前206-220年)の時代に国教化され、その権威は多少の揺れがありながらもごく近年、清朝(1616-1912)まで延々と続きました。

しかし、魯迅『狂人日記』等における批判を経て1949年の中華人民共和国成立以降否定され、その頂点が文化大革命(1966-1976)となります[ii]。儒教の根幹をなす「孝」は否定され毛沢東への全面的忠誠が唱道され、孔子の木像は毛沢東の写真、国民は『四書五経』の代わりに『毛沢東語録』を読まされます。しかし改革開放以降はまた儒教は再び脚光を帯び、習近平首席による演説でも儒家の言葉は積極的に引用されているといいます[ⅲ]。

実は孔子の家系は日本の皇室もびっくりの「万世一系」。孔子の子孫の家は、衍聖公家(えんせいこうか)と呼ばれ、77代の孔徳成(1920-2008)は台湾に渡り台湾大学教授を務め、今でも孔子の故郷の山東省曲阜には多くの観光客が集まると言います。儒教は中国から、朝鮮、日本、琉球、ヴェトナムへと広がりました。韓国では今でも根強い儒教的家族主義は残っており、中国、台湾、韓国、東南アジアの華人社会でビジネスの背景に儒教の精神をおく「儒商」がいます[iv]。

そして、孔子の時代の後、1600年以上もあとになって生まれた朱熹(1130-1200)が構築した学問体系が朱子学となります。朱熹の時代、儒教は経書研究の「訓詁学」として国家の保護のもと埃をかぶったまま、誰の心にも届かない御用学問[ⅴ]で「心」の問題を直視し体系性を持っていた仏教に押されていました。当時の知識層の士大夫は、表向きは官僚として儒教に奉じながら、裏では仏教に共感し、死の恐怖がちらつくときには寺院に足を向けていたといいます。

そこで、朱熹は「心」の問題の解決を中心軸とし、それを支える統一的説明体系を築きました。ちょうど北宋の時代に久しく途絶えていた「科挙」が復活し、孔子自身が優れた人格者として聖人と称されるようになるようなタイミングだったことも幸いしました。朱熹は、孔子の70歳の境地を語った「心の欲する所に従いて矩を踰えず」にあらわされる「心が何ものにもとらわれず自由であり、外界の刺激に惑わされず的確に反応でき、生き生きとしつつも安定している」心を最終目標、聖人の境地として非常にすっきりと一貫した理論を築いていきます。

朱熹

【人は死んだらどうなるの? 〜「気」とは?】

さて、朱子学といえば「理気二元論」。世界は「気」と「理」で全て説明できると考えます。まずは「気」から理解していきたいと思いますが、「気」という言葉、ものすごく沢山私たちの周りにないでしょうか。少し考えてみてください。「気が強い」「内気」「色気」・・・一体いくつあるのでしょう?

では「気」とは一体なんでしょう? 英語で検索してみると air, mood, energy, mind, gasなどさまざま出てきてしまって、どうやら一つの言葉に収束することはできなさそうです。

ここで、「気」を感じ取るために、私たちの世界は閉じた空間で、そこに極めて微細な「気」が充満していて絶えず運動を繰り返しているという想像をしてみます。微細な「気」がぶつかり合い集散を繰り返して、空間の中に「気」の濃淡があるようなイメージです。

そもそも古来「気」の意味を明確に定義した文献はないそうで[ⅵ]、この世の万物も万象もすべて「気」の一過的状態にすぎない。一定の「気」が世界の中で動き続け、無限の組み合わせを作り出しているのが世界だと考えます。

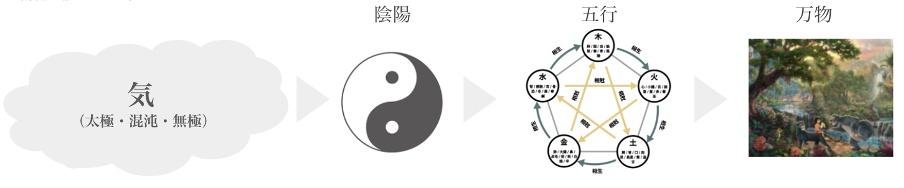

そして、このなんだかわからない「気」。中国の自然理論、宇宙生成論において、混沌とした「気」は細胞分裂のように陰陽となり、さらに五行となり、次第に万物を生じていくと考えられました。「気」は、五行という5つの「質」があり、万物は「木」「火」「土」「金」「水」という5つの要素の組み合わせで万物ができていて、陰陽の循環や感応によって、常に変化しているという考え方です。だから人間も植物も空気も鉱物も空気もすべてこの五行の組み合わせ。陰陽五行理論はこの枠組みを深めていったものとなります。

作図は筆者 図出典:YOGANEST HP, The Jungle Book, Disney

作図は筆者 図出典:YOGANEST HP, The Jungle Book, Disney

そして、天の問題も陰陽五行理論と深く関わります。儒教は造物主である神は登場しませんが、天は諸価値の源泉であり、天と人が感応するということは、人と自然界それぞれの陰陽五行が感応するということだと捉えます。たとえば、政治が歪めば陰陽五行の気が乱れ、それが自然界の陰陽五行の気に影響して災害が起こります[ⅶ]。

つまり「気のせい」というのは心理的なものではなく、物理的現象であり、神が超越的に神の文脈で災害を下すのではなく、気の乱れが天災を引き起こします。人は死んだら「気」が散じるだけで、どこかにいくのではありません。だから幽霊は恨みなどの「気」がそこに漂って現象をおこすと考えられます。中国では「孝」がとりわけ大事で、父母が亡くなったときには3年の喪が絶対でしたが、それは死者の気がその間は漂っていると信じているからです。さらに、生まれ落ちた時と場所の気がその人の寿命や運を左右するので、占いが重んじられます。あなたの資質・能力は「気のせい」などと言われようものなら腹もたつというものですが、五経のうちでも『易経』は長らく非常に重んじられたといいます。

ただ、こうした陰陽五行の考え方は朱熹オリジナルではなく中国古代から信じられていたもので、朱熹はこの「気」の理論を踏襲しつつ「理」を説いていきます。

【あらゆるものには理(ことわり)がある】

こうしたなんとも感知のしにくい「気」。しかも、私たちも「気」。それでは「気が気でない」とか「気が狂ってしまう」などとつい言ってしまいそうですが、だったら、どうして私たちは世界を認識して生きていられるのでしょうか。

朱熹は「気」の世界から人間だけが逸脱して、客観的にこの世界を眺めることができるとしました。主客分離した人は言葉を持ち、「気」の説明をしようとします。「気」を「理」で説明しようとするのです。

作図:筆者

作図:筆者

ここで「物」という概念が出てきますが、「物」とは単なる物質のことではなく、先に説明したとおり「気」が集散するなかで、意識の対象となって、ひとかたまりに名付けられるものは物であれ、事であれすべて「物」となります[ⅷ]。つまり「気」の混沌のなかから「ライオン」「悲しい」などの感情やもの、そして「自由」のような概念や「出来事」などを切り出して認識していきます。

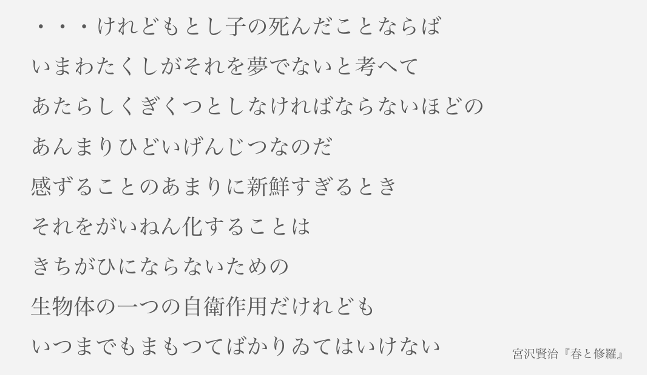

ここで、私たちが「理」なくしては生きていけないということの例として垣内先生が宮沢賢治の詩を引用されていて、素敵でしたので紹介します。

愛する妹が死んだとき、現実があまりにひどく「きちがひ」になってしまいそうなほど「あまりに新鮮すぎる」とき、人はそれを概念化することで自分を助けようとするが、それに頼りすぎてもいけない、という詩です。

感情は言葉にして切り取ってしまうとそれはもう「そのもの」ではない。でも「そのもの」はあまりにも過酷だから私たちは「理(言葉/概念)」によって「きちがひ」になってしまう世界を分節してかろうじて生きている。大変切ない詩ですが、私たちの生きている世界はその通りでしょう。「理」のある種の冷たさにわたしたちは救われることもある。ただ、朱熹も「理」という概念が肝心の「物」から離れてしまい、いき過ぎた抽象化に走ることは戒めました[ⅸ]。

そもそも学校の教科には「理科」に始まり、「物理学」「地理学」「心理学」「生理学」「倫理学」と「理」だらけです。物の理を学びたいなら「物理学」、心の理を学びたいなら「心理学」。朱熹はこうして切り離され、分節されたそれぞれのものには、全てそのモノをモノたらしめる「理(ことわり)」があるのだから、それを学んでいくのが学問であると捉えていくのです(一物一理)。

【こころってなんだろう?】

さて、先に述べたように、朱熹は「心」の問題の解決を中心に置き、それを支える統一的説明体系を築きました。孔子の70歳の境地を語った「心の欲する所に従いて矩を踰えず」という心を最終目標、聖人の境地としました。だったら何を「心」として、どうしたら聖人の境地に至れると説いたのでしょうか。「心」って見えません。どのように考えたのでしょうか。

朱熹は、あらゆるものには「理」があるなかで、人の「理」は「心」であると定義しました。つまり、人を人たらしめるものは「心」にほかならないとまず設定します。さらに、人間だけがこの美しい調和世界を飛び出した破壊者だという「理(ことわり)」も持つと考え、それを人の「性」(さが)と考えていました。

ちょっとわかりにくいでしょうか。。まず「人間だけがこの美しい調和世界から飛び出した」という部分を抑えたいと思います。自然は嘘をつきません。草花は怒って人や他の動物を傷つけたりしませんし、動物は生態系を壊しません。でも、戦争や環境破壊で世界を乱すのはいつも人間である私たち。朱熹が言いたいのは、本来の私たちの「人間」としての「理」は自然な姿として調和がとれたものであるはずなのだけど、そこから飛び出してしまったがゆえに、本来の姿を失ってしまった、だからそこに戻るように努力せよ、ということになります。

(私の理解ですが)調和世界を飛び出してしまったにもかかわず、そこに戻る意思を持てるのも私たちが「心」を持っているからにほかならない。だからこそ、人を人たらしめるのは「心」なのではないでしょうか。

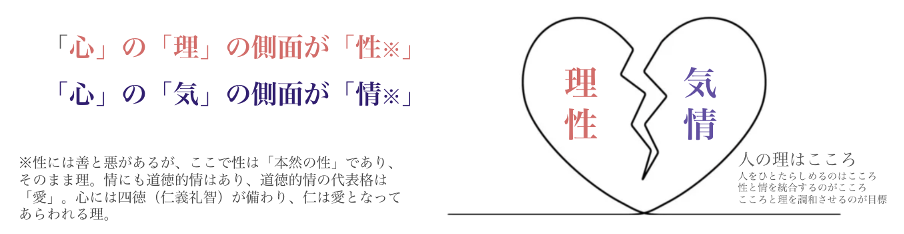

こうして見てきたとおり私たちの「心」は完璧ではありません。「気」そのものには善悪はないのですが、私たちは、周辺の「気」の状態に常に惑わされてしまいます。そこで揺れ動くのが「情」であると朱熹は考えました。

上の絵は私が自身の理解のためにイメージを描いてみたもので正確かどうかは自信がないのですが、朱熹は「心」の本来あるべき「理」の側面が本善の「性」であり、「気」の側面はどうしてもチラチラと動いてしまうので「情」と捉えます[ⅹ]。そして、さまざまなことに影響を受けて乱れてしまう心(情)を「理性」の状態にもっていくことを目指していきます。朱熹はこの整える様子を馬(気)に乗った人(理)というような説明の仕方もします。

そして「心」とはなにか。朱熹は「心」に本来の姿であるがゆえかならず実現できる理想の姿と、克服すべきものとしての現実の姿との距離を縮めようとする意思をもつときにだけ立ち現れるものと考えました。こうして完全に性と情が統合すると、人は孔子の「心の欲する所に従いて矩を踰えず」の境地に至るのです。

さらに朱熹はこの聖人の境地に到達するための修養方法についても説きました。それが「敬」。朱熹は若い頃は「心を観る」禅に傾倒し、その後道学の静坐などもやってみます。しかし、どの方法にも満足できませんでした。しかし、40歳のころ、道学の程頤の言葉からあるひらめきに至ります。それまで経験した修養においては「心」がまだ感情が発していない理想状態を「未発」として静かなところで養ったり、感情が飛び出てしまう「已発」を避けるためにそのポイントを認識したりでしたが、「未発=理」と「已発=情」を一貫する画期的な心の修養法「敬」に思い至ります。

この修養法では禅のように心を観るのではなく、聖人の「敬」にあたる自然な心の状態を模倣し、習慣化することで得られるとしました。実際の「敬」の実践では、顔の表情や姿勢、服装まで目に見える形から整えることで、結果として「敬」の状態に保たれるようにすることが求められたそうです。これは「居敬」と言われます。

現代人の私たちからしてみると違和感たっぷりのこの方法ですが、中国の古の聖人たちの姿を想像するのは難しくとも、たとえば武道や茶道、華道のような場で、美しい姿を想像しながらピリっとした緊張感とともにすっと心が整うようなイメージを持てる人はいないでしょうか。いずれにしてもこの精神状態は、心が一つのことに集中してふらつかない雑念のない清澄厳正な状態であり「主一無適」と言われるようですので、興味のある方は別途調べられることをお勧めします。

そして、さらに聖人への道ということでいくと「居敬」だけではなく「格物窮理」も同時並行して実践しなければならないとしました。「格物窮理」とは「物」の「理」を窮極まで至ることであり、つまりよく学びなさい、ということ。当時それは経書の研究に相当しました。「格物窮理」は四書のひとつの『大学』第一章第二節に関係する朱子学の大変重要な概念となります。

そして、苦しい中もこうやって歩みを進めることを「工夫」とし「カンフー」と読むそうです。朱熹は一つの「物」を徹底的に窮めるにせよ、あらゆる「物」を徹底的に窮め尽くすにせよ、ある程度の質量の努力をすると、パッと切り拓かれる「豁然貫通(かつぜんかんつう)」の域に到達するとしました。「豁然貫通」は禅の悟りの境地の表現でもあり、儒教では聖人到達の境地です。

朱熹はその道のりは果てしなく遠いが、誰もが自力で聖人の域に到達することが可能であるとしました。垣内氏はこのプロセスをある程度まで頑張ってパズルを埋めるとあるときふと全体像が見通せるようになる感じではないかと説明しています[ⅺ]。(ちなみに私は、ヘーゲルが『精神現象学』において精神がアウフヘーベンを経てまさに「理性」段階に到達したときの高揚した情景を思い出しました)

【朱子学への批判ー陽明学、そして今】

こうした朱子学のすっきりとわかりやすい理論と修養法で儒学は息を吹き返し、広がっていきます。しかし、王守仁(陽明)が生きた明の時代は朱子学は科挙と結びつき、またもや体制教学に。陽明は35歳のときに政争に敗れ、少数民族の辺境の地で命がけの生活をしていたときに「格物」の実践は心の外のものに「理」を求めるのではなく「心」の上でただただ行うべきと悟ります。図にするとこんな感じでしょうか。

王陽明は「理」はすべてもう「心」の中にあり、外界の「理」の根拠はすべてみずからの「心」にあるとして、「心の外に理はない(心即理)」と考えました。子どもは「孝」の「理」がきまっているから、孝行するのではなく、心に「孝」がすでにあるから、素直に発揮すればおのずと「孝」となると考え、こころに本来備わる道徳的直感力を重視するのです。

どちらも同じように心の問題を扱い、目指すべきところも一緒なのですが、陽明学は人間本来の良いところに目を向けるので、優しいイメージがあります。教育でいえば「児童中心主義」にみられるように子どものとても良いところを信頼して、その力が発揮されるのを見届けるような感じでしょうか。私ももし江戸時代に生まれて朱子学の塾と陽明学の塾とどっちも選んでいいよ、と言われたら陽明学の塾を選んだかもしれません(笑)。ただ、当然にして好き勝手にやればいいというものではないので、見極めが非常に難しいのは今も昔も変わらないのかもしれません。

そのほかにも朱子学への批判として、万人が聖人に到達すると考えるがあまり、人間の欠けている部分にクローズアップしがちであること、「一物一理」と言って一つの「物」には一つの「理」があるとするため、一つの「事態」に一つだけしか「理」を認めず、一定の状況に複数の心の動き方を許容しないなどの道徳的不寛容があげられるそうです[ⅻ]。さらには理の決定基準を朱熹は決めなかったため、一つの「物」に対して複数の「理」が出てきたときに、どれを選択するかは結局個人の確信がもてるかどうかに依拠してしまうということが決定的な弱点であるとも指摘されています[xiii]。

たしかに、これは現代の日本においても大問題かもしれません。実際に日本における意思決定で多いのが、「みんなちがってみんないい」です。そこに「理」に対する評価基準がないため、自分がそれで納得していればそれでいいとなってしまいます。対話によるより善き「答え」の練り上げをあまりしない。その結果、声の大きい人が勝ってしまうことが多い。そして、声の小さい人はそれに反論する根拠を持たないのです。そのほかも、「人のかけている部分に目がいきがち」「一つの問題には一つの答えがあると考えがち」などというあたりも私たちの思考様式に影響を与えているのかもしれません。

一方で、「こころ」というものをとても大切に扱っていったことや、「敬」の修養法などからは私たちはまだまだ学べるように思います。そして『大学』で書かれているような、我が身を修め、身近なところからきちんと整えることが大事ということもとても大切な感覚ではないかとも思います。想像ですが、幕末に日本を訪れた外国人が日本人の姿を見てその所作に感動し、海外に出た日本人がその姿によって厚い信頼を得たというのは「居敬」の修養法とは無縁ではなかったのではないかと感じるのは私だけでしょうか。

ところで、研修の仕事をする中で、一般論として日本の教師は「理論」そのものよりも講師となる先生の「姿」からとても多くのものを受け取るように思います。また、そうしたモデルの姿を獲得し、自分も子どもたちに見せたいと願います。とにかく「モデル」を探します。そして一旦その「モデル」を見つけると、その姿形を真似するところから入る先生は多い。いい悪いではなく、今回「居敬」のことを知って(安易につなげてはいけないだろうと自らを戒めつつも)何か通じるところがあるように思ってしまいました。

冒頭「朱子学的発想は、かなり気づきにくいところで私たちを規定している」という垣内氏の言葉を紹介しました。意識されていない思考様式は思った以上に私たちを縛るものであり、気がつかないだけに修正も難しいものです。「自覚されない儒教」がどのように私たちの日常に影響を与えているのか、あらためて目を向けてもいいのかもしれません。

なお、今回朱子学を中心に見る中で、儒教の最高道徳である「仁」にはあまり触れませんでした。朱熹は「仁は心の徳、愛の理」としていてもちろん心に備わる徳として仁を含めた四徳もしくは五常を捉えていますが、ここでは視点が変わってしまって、混乱するので扱いません。

ただ、強く思うのは、孔子も朱熹の思想に助けられた一方、朱子学も孔子の言葉があってこそ意味があるのだということです。朱熹はさまざまな整理をしてくれましたが、つねに孔子の声は奥底から優しく響いてきます。朱熹の思想は孔子の声を遮るものではありません。儒教、特に『論語』が苦手だなという方は、一度朱熹の思想に触れ、その理にすっきりしてからあらためて孔子の言葉を読んでみるとまた違った感覚が得られるかもしれません。

次回は江戸時代を中心にどんな儒者がいたのかをご紹介します。

<参考にした本・文献>

『朱子学入門』垣内景子 ミネルヴァ書房

『儒教入門』土田健次郎 東京大学出版会

『江戸の朱子学』土田健次郎 筑摩書房

『日本の思想』丸山真男 岩波新書

『中国に見る儒教の再興とその多面性』木島杏 慶應義塾大学政治学研究63号(2020)

[i] 『朱子学入門』垣内景子 ミネルヴァ書房 「はじめに」より

[ii] 『儒教入門』土田健次郎 東京大学出版会 「はじめに」より。ちなみに本書は『朱子学入門』で「儒教に関するほぼ唯一と言っていい概説書であり、一般向けであるがきわめて重厚」「内容的には学会の最高の議論を踏まえたもの」と紹介されています。

[iii] 中国に見る儒教の再興とその多面性」木島杏 慶應義塾大学政治学研究63号(2020)

同論文によると、1990年代以降は「国学」ブームにより儒教の古典を基にした国学が再評価され、各地の孔子廟の修復または再建がなされ、孔子祭祀、儀礼および儒教教育も復活しているとのこと。2004年には中国政府がソフトパワー増強の一環として世界各地の教育機関と協力して、中国語と中国文化を広める学校建設を進めているが「孔子学院」などの名前が付けられている(2018年末で154カ国)。2011年には天安門東の国家博物館北門広場に巨大な孔子像が配置された(3ヶ月で国立博物館彫刻公園に移動)。習近平率いる共産党が儒教を肯定的に捉え利用する文脈として木島氏は 1)汚職・腐敗問題の解決策としての儒教倫理 2)社会主義イデオロギーの代替としての求心力を儒教に求める 3)国際的に自国の文化や価値のアピールのための儒教 の3つがあると指摘します。

[iv] 『儒教入門』土田健次郎 東京大学出版会 「はじめに」より

[v] 孔子はのちの儒者のすべきことはひたすらに「経書」を読み、それを自分のものとし、自分の言葉で語ることを求めました。そう言った意味で、朱熹の主著も経書の解説書としての第一資料となる『朱子語類』。孔子自身、自分がオリジナルな思想を作ったとは考えず「述べて作らず」、古の完全無欠の文化をつくりだした古の聖人たちの言葉を後世に正しく伝えるために腐心しました。経書の存在が儒教と権力を結びつけ、それがその生命を長からしめた一面もあった一方、新しい思想や新しい文化を打ち出すことは禁じられたことになり、生きた活力を次第に失っていったといいます。『朱子学入門』垣内景子P2-

[vi] 『儒教入門』土田健次郎 東京大学出版会 「はじめに」より

[vii] 『儒教入門』土田健次郎 P87P26

[viii] 『朱子学入門』垣内景子 p104-106 (サマリー)「物」はひとつらなりの「気」を「理」によって分節し、「物」を生み出している。すなわち世界に意味を見出すことによって、物事が生まれる。「物」が先であり、それに意味が与えられるのではないから、「物」「理」は相即であり、同時発生する。つまり、「窮理」としての「格物」は、私たちをとりまく無数の物事の意味や価値や本質に窮め至ること。そして「格物」としての「窮理」であるので(空虚な理屈ではなく)実際の物事の現実、事実をベースに窮め至ること。

[ix] 『朱子学入門』垣内景子 p49-57 朱熹は「理」を扱うにあたって人が本来の「物」との相即関係を忘れ、頭で「理」を勝手に抽象化しその暴走によって「理」の空虚化が起きることを朱熹は何よりも警戒しました。

[x] 朱熹は「仁は愛の理、心の徳」と言っており、ちょっとわかりにくいのですが、朱子学では、理=本然の性、気=気質の性に分け、完璧な善を「本然の性」としました。よって、情にも良いものと悪いものがあり、道徳的情の代表格は「仁」のあらわれである「愛」。心には四徳(仁義礼智)が備わりますが、四徳の中でも「仁」が一番包括的で生成的な最高道徳とされます。なお、四徳に対応するほかの道徳的情には「愛」のほかに「宣」「恭」「智」があり、道徳的にも不道徳的にもなるのが七情(喜怒哀懼愛悪欲)となります。『儒教入門』土田健次郎 p28, p97, p184

[xi] 自力で聖人の域に到達できると考えるのは陽明学でも一緒ですが、朝鮮李朝の儒者李退渓は、自力の格物のはてに、物理のほうが到来してくれると考えます。朱子学を純粋化しようとした山崎闇斎も李退渓の影響を受けており、晩年に垂加神道を提唱し、垂加神道には神を待ち受けるというような姿勢をもつと考える研究者もいるそうです。土田氏は自力で聖人に到達できるという思想は日本には受け入れられにくかったのではないかと考察しています。『江戸の朱子学』土田健次郎p185

[xii] 『儒教入門』土田健次郎 東京大学出版会 p198

[xiii] 荻生徂徠はこのことを批判して「理」の定準をさだめるべきとして、そこに「道」を見出したと理解しています。

「日本の教育のルーツをたどる」に関連するブログはこちらから

https://kotaenonai.org/tag/roots/

<私たちについて>

こたえのない学校HP

こたえのない学校ブログ

Learning Creator’s Lab – こたえのない学校の教育者向けプログラム

こちらをクリック→Learning Creators Lab

Facebook ページ →https://www.facebook.com/kotaenonai.org