前編は、豊中市南桜塚小学校に訪問した時の授業の様子などについてレポートしました。その後校長室で、橋本先生には、豊中市には南桜塚小学校にかかわらず、障害のある子を受け入れしている学校はたくさんあること、自分はこの学校に赴任してまだ1年であり、50年にわたる長い人権教育の流れのなかで、今のようなインクルーシブ教育の形が出来上がってきたことをお伺いしました。また、橋本先生自身、自分自身はもともと人権のことについて詳しかったわけではないが、初任のときからあたりまえのように関わることになった教職員組合活動や「障害」をもつ仲間と共に歩む豊中若者の集いのなかで、徐々に障害のある子の包摂を含めた人権教育に対する理解が進み、熱意をもって取り組むようになったといいます。また、授業を見せていただいた阪本珠生先生も豊中市のインクルーシブ教育の中で育ち、中学校の時には当時全国で初めての全盲の先生に教わりました。

そんな豊中市の歴史なのですが、『インクルーシブ教育の源流ー一九七〇年代の豊中市における原学級保障運動』という本がとてもよかったので、この本を中心にご紹介したいと思います。

「共に生きる教育」運動の足腰を支える人権教育

ここで少し歴史を辿ってみたいと思います。日本では、明治時代以降、救貧対策や精神障害者に対する社会防衛策が中心でしたが、1923年に盲学校・聾学校の設置が義務化され、1949年以降、その教育権が保障されました。しかし、重度の知的障害があったり身体障害がある場合には「就学猶予」「就学免除」と言う形で事実上憲法26条で規定された国民の教育を受ける権利が保障されていませんでした(小国1-2))。

1960年代には日本における人権思想が高まりを見せ、障害者福祉も充実されていきますが、その権利保障の充実は、地域で障害のある人たちを一緒に包摂(インクルージョン)していくものではなく、むしろ障害者隔離の進行とも一体だったといいます(小国19)。 その反動として、1970年代以降の日本では、共生教育運動※が全国的に展開されましたが、そのなかでも大阪、とりわけ豊中市の運動は最もラディカルだったと言われているそうです(二見10)。

その理由の一つに豊中市の障害児教育が「違いがないのに差別される」ことを課題にした解放運動と「違いを認めていこう」という障害者運動と両輪で進んでいったことにあると橋本先生はおっしゃります。1964年に豊中市内では、小中学校に勤務する38名の教員たちによって「豊中市同和教育研究会」が発足し、「豊かな人間関係を育成して人権尊重の自覚を促すことを目指す」ということについて取り組みが積極的にされていきました(二見55)。 人権教育研究『仲間作り』『集団づくり』人権教育読本『にんげん』などの教育実践、進路保障や生活指導の取り組みが始まります(二見55)。

特に興味深いのが、解放読本『にんげん』です。この読本は1970年に明治図書出版から発行され、2008年まで無償配布が続きます。その教育課程には現実認識、科学的・芸術的認識も含まれ、豊中市をはじめとする大阪府域では、反差別の視点を中心とする教育内容や方法の工夫が普及し、障害児が健常児と共に学ぶ教育実践を推進してきました(二見59)。

たとえば、上の写真は『解放教育読本ーにんげんー実践の研究と展開ー小学校5年編』からの「あいうえお」という単元の抜粋です(読本78-88)。

わが国の工業進展にはめざましいものがあり、工業先進国の中でも、その製品の優秀性が世界的に認められてきた。(略)この経済競争を生き抜いている日本企業の特徴的体質を(略)維持し続けるためには、雇用調節を可能にするための低賃金の臨時従業員を導入しなければならず(略)しずめ石的に低賃金層をおくことによって、全体の賃金水準をひき下げ、企業戦争を勝ち抜いているという現実がある。

「あいうえお」は筑豊の炭鉱で差別の中に生き、解放運動にめざめていった上田まさよさんの体験をもとに書かれた教材である。この教材を「わが国の工業生産」の学習と並行してとりあげ、(略)産業社会における差別のしくみや実態について学習させてきた。

本教材でとりあげている石炭産業は(略)日本の工業を支えてきた。しかし石炭産業に従事してきた人たちは、危険がいっぱいの中で低賃金と苛酷な労働条件を強いられてきた。その人たちのしずめ石的な存在になっていたのが、部落の人たちであり、在日朝鮮人たちであった。

(単元目標)工業の発達のかげに、苦しい生活を強いられている人があったこと。そのことは、差別が社会のしくみとして利用されていたために起こっていることを理解させる。

この単元では、上田まさよさんという活動家の「わたしのおいたち」を読んで、炭鉱の様子を知り、差別されていた人たちを利用した仕組みを理解し、石炭産業の推移とそこに働いていた人たちへの影響を知ります。その上で差別を許さないためになにが大切かを考えていきます。単元のスタートでは「かわいそう」「あわれだ」という表面的な読みにとどまっていた子どもたちも、そのうち「部落差別が人の生命をうばってしまうほど、ひどいものとは知らなかった」と感情を共有し、「たくみに利用してきた人たち」を「ものすごく腹黒い」と怒り、「ふつうのしんけいでは考えられない」と悲しむようになっていきます。

この本では、在日朝鮮人問題を扱うもの(あすから本名で生きよう)、「水俣から」などさまざまな単元が紹介されています。たとえば、水俣の単元では教師たちが実際に現地を尋ね、患者、反農連、現地の教師、チッソ労組の人びとと話を聞いて回りました。こうした水俣の想いをどう子どもたちに伝えようかと思案しているとき、偶然にも「チッソ水俣病関西訴訟団」との出会いがあり、交流を続けた結果、患者さんに学校まできていただき、子どもたちに体験を話してもらうことができるようになります。授業のながれとしては「水俣20年史」を事前情報を与えずに視聴し、4人の患者さんの話を聞き、訴訟団団長の岩本夏義さんの生い立ちを聞き取り、差別の問題を考えていく・・という単元の構想がなされていきました。

そして、教材の視点の考察としてこんなことも書かれていました。「水俣でも部落でも差別を支える根っこは同じであり、「水俣」もまた解放教材として扱ってきたわけだが、その際、先の色川(大吉)氏の指摘した問題(略)、差別の実態を子どもに教えるということは、将来その知識が逆に差別の道具として使われる可能性を含んでいることを教師側が十分ふまえておかないとダメだろうということである。子どもの感想に「水俣病患者の人たちはかわいそうです。でも私は水俣に生まれなくて幸せです」というのに類したものをよく見かける。これだと(略)時間がたてば子ども心に差別感情しか残さなかったという結果にもなりかねない。(略)(教材は)弱い立場に置かれている人々への見方・価値観が揺さぶられ、問い直されるものでなくてはならない(読本148-9)。

つまり、差別の問題を感情的に捉えるのではなく、冷静に現状を認識し、問題を構造から捉え、アクションまで視野にいれるという学習が1970年代からされていたということになります。

「ひろがり学級」運動で、すべての子の受け入れを

こうした人権教育のベースのもとに、重症障害児も含め、だれしもが人間として生きる権利、教育を受ける権利があり、保障されるべきという認識が広がり、豊中市の障害のある子どもたちの包摂が日本でもいち早く実践されていきました。

1979年の(全国での)養護学校義務化に先立ち、1971年の段階ですでに豊中市教組障害児教育委員会では、交渉参加者の多くが就学猶予・免除児の問題を課題として捉え、実態調査が始まっていました。教師たちは、この調査から、地域の障害のある子どもたちについて、実態はおろか人数さえつかんでいなかったことに衝撃を受けます。そして、障害のある子たちにも最後の最後まで寄り添っていこうと決意し、「ひろがり学級」設置の運動を開始します(二見65)。

「障害のある子は迷惑だから校区内の学校に受け入れられなくても仕方がない」とはじめは声を上げられなかった親たちもそのうち「他の子と同じように(養護学校ではなく)校区の学校に行ってはいけないのか」と本音を語り始めます。ついに、親たちは「これでよいのか」と題したパンフレットを1973年に発行するに至ります(二見68)。

親の運動の高まりに連動し、教職員側も「条件の整わないなかでどのようにしたら居住校区の各学校で、教育権の保障ができるか」を考え、「重障児受け入れのための条件を父母とともに作る」ために立ち上がりました。教員側の働きかけもあって、1973年に、全員の就学保障と、重度障害児学級「ひろがり学級」の設置が実現します。翌1974年には、市内33校中20校、中学12校中6校に障害児学級が設置されます。1979年の養護学校義務化の5年前にはこのような動きとなっていたことに驚きを隠せません。

「みんないっしょやで」いよいよ地域の学校での受け入れへ

そして「ひろがり学級」が広がった1974年、早くも豊中市では「校区の学校へ子どもを帰す」運動が萌芽します。豊中市教育組障害児教育委員会では「ひろがり学級」が評価される一方で、重度障害児学級の拠点化が地域の子どもたちとの関係を切ってしまい、差別や孤立をもたらすことや、学校教育としての課題が見えずらい、というような複数の課題をすでに把握していました(二見103)。

そこで「重度重複の子どもたちにも、居住する地域の学校で教育保障すべきである。」「学校(施設面や人的な面)に子どもを合わせるのではなく、子どもに条件を合わせていくべきである」と議論を発展させ、「校区の学校に子どもたちを返していこう」「必要なら障害児学級を作ってもらう」「しかし自分達は障害の種別によって就学を拒否したりしない」などあらたな決意によって「校区の学校へ子どもを帰す」運動が開始します。(二見104)。

そんなとき、1973年に自閉傾向のあるK君が居住区にある北丘小学校に入学します。K君は1年生入学当初、誰の顔を見ても反応がなく、学校中を走り回りました。話すことはできません。学習時間は外に出ていき、校区に散歩に行くこともありました。友達の机を飛び回り、カーテンを開けたり閉めたりし、奇声をあげました(二見138)。

北丘小学校の教員たちは、5月にはほとんど毎日のように会合を持ち、次のような実践方法を共通理解とします(二見130)。

- 彼が授業中に入ってきたら、子どもたちに改めて紹介し、彼も学習に参加させる

- 運動場での体育の時は、学年体育の時間を持ち、交代で、一人の教師が彼とずっと付き合い理解と交流を深める

- 職員室に彼が入ってきたら、その場にいる教師は皆おなじような関わり方をする

続いて、北丘小学校は、同校の保護者向けに「障害児教育に関する見解」として、以下のような内容を示します。

「すべての子どもたち一人一人が人間社会の一員であり、仲間として認め合うためにも、さまざまな障害を持った子どもたちが、普通学級の集団生活のなかで人間同士のふれあいをしていくことが大切である。(略)障害児学級の存在は重要である。(略)しかし障害児学級で子どもたちを隔離および保護するというのではなく、原学級が主体となって、学校内の各学級と障害児学級が常に連帯を持っていかなければならない。」

さらに、学校では、校長、教頭、専科職員、手空きの教員のなかから一人はK君に付くという体制を取りました。原学級担任の決定や学年教師集団の編成を公開して話し合いで決めること、障害児のいるクラスの児童数を少なくすること、専科担当を『障害』児担当にまわすことなどが協議されていきます。さらには、北丘小学校全職員による教育委員会への人的条件整備要求も決定されていきました(二見132)。

二年次の担任の先生はこんなふうに振り返ります。

「現実には学習することに目を奪われ、K君が教室を飛び出すと、彼を呼びにもいかず彼を切り捨て、彼の指導を放棄する。また、K君が教室にいてもK君の指導の大半を副担にまかせきりにすることによって、他の児童の指導を行っている。このように、K君の教育権と他の児童の教育権を保障することが、何か対立するかのように行っているのが現実なのかもしれません。このことを考えてみると、私が毎日行っている授業の中身を点検しなおす必要性を感じる。」

この二年次、クラスの子どもたちは、副担任の教師の存在について「増田先生は、K君の先生で、僕らの先生ではない」と言い出します。これを受けて、三年次以降、副担任がK君の先生だという意識を持たせないように、クラス全体の授業を行う時間と、K君の信頼関係を深め合う時間を二人の教師が交代して持てるように、時間割が設定されていきます。

このような取り組みによって、子どもたちの関係にも変化が生まれていきます。Kを「特別な子」として見る子どもたちの関係は少しずつ乗り越えられ、「子ども同士」の関係が育ちます。二年次の記録には、周りの子どもたちを意識し始めるK君の様子がみられます。

「やがて少しずつ、みんなのしている面白そうな学びに、自分から加わったり、友達の手を引っ張って一緒に遊ぶことを要求するようになった。それに伴って、長い時間は難しいけれども、少しずつ教室の中でも安心できるようになってきた。そして、少しずつ、K君の方から友だちに話しかけたり、コマーシャルなどを言い、友達に同じことをいうように要求したりするようになった。」

「(二人三脚のとき)O君は、なんとかK君に合わせようと、一生懸命。嫌がって足を抜こうとしていたK君も、次第に相手と足を合わせることがわかってきて、そばで手出ししなくても、ふたりでゆっくり調子を合わせられるようになってきました。そんな二人の間には、いつのまにか二組の子どもたちでいっぱいになりました。二人の歩くリズムに合わせて、みんなが「がんばれKちゃん」とか、「わっしょい、わっしょい」と一生懸命声援を送ってくれます。」

そして、四年次には、Kと周りの子どもたちの間には、けんかのできる関係が育っていきます。

「(K君は)気に入らないことやイライラがあると、友達をたたく。友達も、たたかれても「K君は仕方がない」とか「特別なんだ」といった偏った見方をし、がまんしていたが、友だちとして需要してくると、腹が立った時は遠慮なくけんかができるようになってきた(水谷 1979,1980) 」

学校生活におけるK君と子どもたちの関係の深まりによって、K君の地域生活は広がります。三年生の夏休み、K君の母親は、地域の人に球技大会へのK君の参加を相談します。この時点では地域の人から「何も分からない子をだされへんでしょう」と言われてます。しかし翌年、K君は球技大会に出場します。相手チームからは「Kちゃんや、いい球投げてやり」という声がかかり、ホームインもします。これを見ていた同じ班の母親に、「相手チームも一緒になって、Kちゃんを応援していたよ。あれで盛り上がったわ」と声をかけられます。五年次には、はじめて校区の少年野球部のコーチや監督から「お母さんも、一緒にバット握って打ってもいいですよ」と声をかけられます。そして6年生では、「団地の少年野球部に入っても良い」と言われるまでになりました。次第に地域の人たちが、Kと自らのやりとりを楽しく伝えてくれるようになっていったといいます。

「豊中市障害児教育基本方針」

上記のような実践も出てくる中で、大阪府下の公立学校地域単位教職員組合のひとつ、十五単組連絡会は、分離教育制度を批判する原学級保障運動の推進を決意します。そして、1977年10月30日に第一回障害児教育研究集会が開催されます。その集会では、会場となった小学校の体育館には人が溢れ、毎年1500名が集まったそうです。

第一回障害児教育研究集会ではその基調報告を豊中市教組の田渕氏、事務局は豊中市教組の山口氏が担当しました。その基調報告では、以下のように原学級保障運動が提起されました(二見147)。

すべての子どもの教育権保障は、まず、すべての障害児の教育保障から地域、校区で「障害児」を受け入れ、「可能な限り」原学級で教育を保障すべき。二四時間の地域生活、地域集団を保障されなければならない。

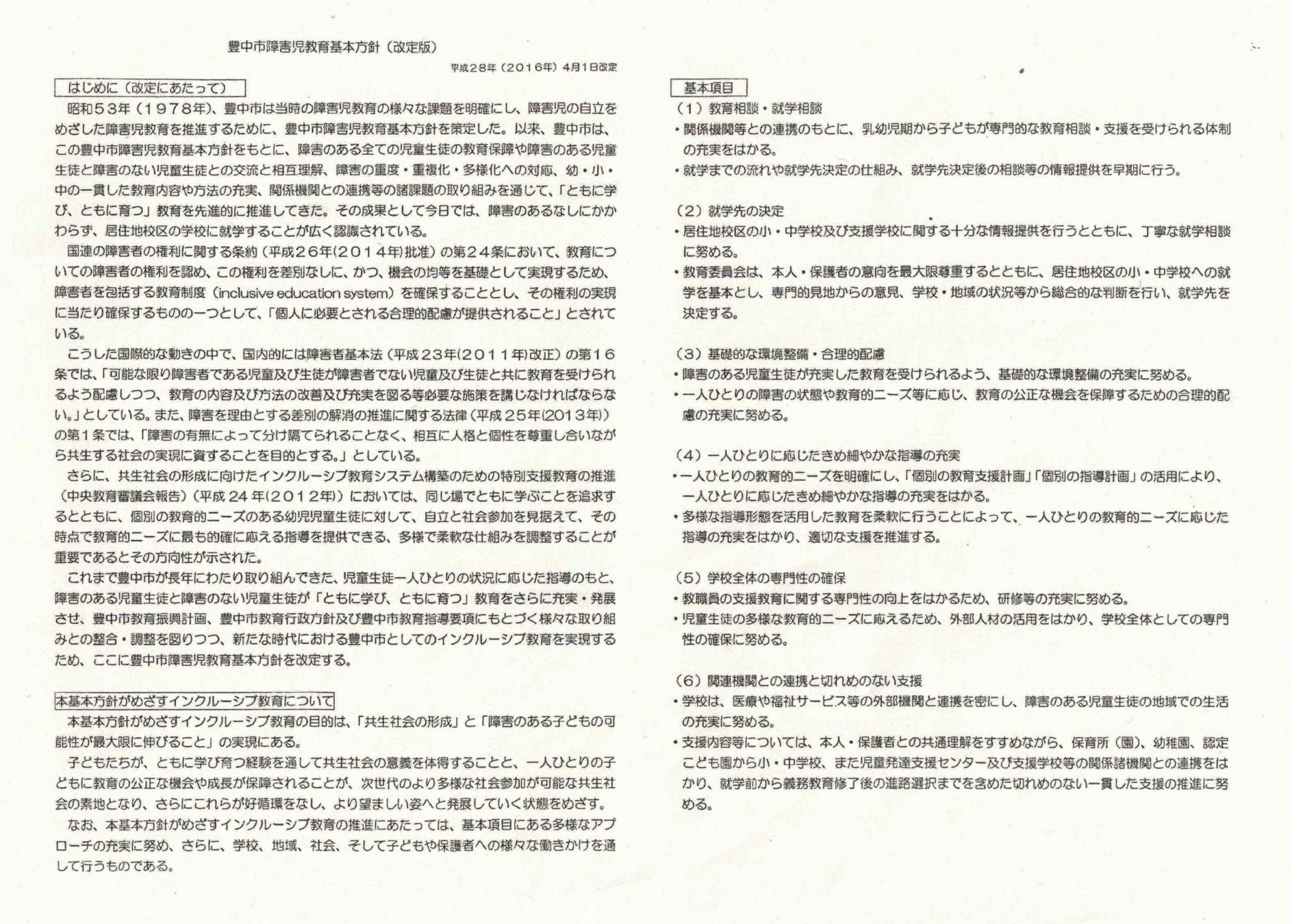

こうした進展する運動とこれに対する市議会からの批判の間に立ち、いよいよ豊中市教育委員会は養護学校義務化前年の1978年に「豊中市障害児教育基本方針」を策定するに至りました。基本姿勢は11挙げられていますが、ここでははじめの3つを紹介します。

- 障害を有するすべての児童(以下幼児・生徒を含む)の教育を受ける権利が、完全に保障されるように努める。

- 障害を有する児童は、それぞれの学校に就学し、その学校の教育目標にしたがって、所属学級・障害児学級で教育を受けることが望ましい。(以下略)

- 障害を有する児童が、所属学級等の健常な児童と共に生活し教育を受け、共に成長発達することは望ましい。(以下略)

さらに、この基本方針には、具体的施策として、未就学児・小中学校、養護教育諸学校、後期中等教育・高等教育における教育課程(教育目標・指導計画など)、保育・指導方法と形態(学級設置・連携など)、条件設備(職員配置、設備、教材など)、および、教育研究所における障害児教育、教育職員の指導体制、医療・医療研究機関との連携などが記載されています。

豊中市障害児教育基本方針に示された特徴を二見氏は以下のようにまとめています。

1)就学猶予・免除制度に抗し、「すべての児童」の教育を受ける権利を明記したこと

2)分離教育制度に抗し、校区就学を保障したこと。

3)就学指導体制に抗し、就学先決定における保護者の希望を優先したこと。

4)養護教育書学校から校区校への「校種間移籍」を認めたこと

5)障害児も健常児も「共に学ぶ」ための教育目標の設定を各学校の責任として明示したこと

6)すべての障害乳幼児のゼロ歳から就学前における障害児保育の促進が明記されていること

7)義務教育修了後の障害児の高校進学の機会の拡充について示されたこと。

最後に、南桜塚小学校を訪問した時に橋本校長からいただいた、2016年に改訂された現行の豊中市障害児教育基本方針を掲載してこの報告を終わりたいと思います。

「本方針がめざすインクルーシブ教育の目的は、『共生社会の形成』と『障害のある子どもの可能性が最大限に伸びること』の実現にある。子どもたちが、ともに学び育つ経験を通して共生社会の意義を体得することと、一人ひとりの子どもに教育の公正な機会や成長が保障されることが、次世代のより多様な社会参加が可能な共生社会の素地となり、さらにこれらが好循環をなし、より望ましい姿へと発展していく状態を目指す。」

日本政府は、2014年に国連の障害者権利条約を批准し、それに先立ち、インクルーシブ教育を志向した国内法の整備が行われました。2011年には、障害者基本法の一部が改正され、この16条には、「可能な限り障害者である自動および生徒が障害者でない児童および生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容および方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない」とインクルーシブ教育推進の必要性とその視点が示されました。(二見7-8) しかし、昨年日本政府が国連の障害者権利委員会から、受け入れの体制が整っていないことを理由に、障害のある児童が地域の学校から受け入れを拒否されるなど、特別支援教育が通常学級と分離されていることが指摘されました。私たちは、まだまだ色々考えなければならないことがありそうです。(了)

インクルーシブ教育に関するほかのブログはこちらから

FOXプロジェクトのそれぞれのインタビューはこちらから

<参考図書>

「齊喜慶三講演録ーやっぱり一緒でないとあかんねん」「障害」児・者の生活と進路を考える会

『インクルーシブ教育の源流ー一九七〇年代の豊中市における原学級保障運動』二見妙子(現代書館)

『障害児の共生教育運動ー養護学校義務化反対をめぐる教育思想』小国喜弘編 (東京大学出版会)

『「共に生きる教育」宣言』堀正嗣 解放出版社

『解放教育読本ーにんげんー実践の研究と展開ー小学校5年編』財団法人解放教育研究所編(明治図書)

『障害児教育の歴史』中村満紀男・荒川智 編著 (明石書店)

※共生教育運動は、時代や文科省だけではなく、発達保障論をとなえた全国障害者問題研究会(全障研/日教組の議論によってできた民間団体ー日教組は特殊学校部を設置し、養護学校の整備充実に中心的な役割を果たした)と対立する。これに対し「街に生きる」ことにこだわった八木下浩一らが中心となって1976年に全国障害者会報連絡会議(全障連)ができて、全障研と対立した。全障連は、地域社会の中で障害者が生きていくことを阻んでいる社会の差別と戦うという意味で、イギリス障害者運動の社会モデルに近いとされている。八木下浩一は、大規模社会福祉施設や養護学校を拒否し、27歳で小学校入学のための運動を開始し、28歳で小学校入学。青い芝の会の前駆となる(小国24-26)。

<私たちについて>

こたえのない学校HP

こたえのない学校ブログ

Learning Creator’s Lab – こたえのない学校の教育者向けプログラム

こちらをクリック→Learning Creators Lab

Facebook ページ →https://www.facebook.com/kotaenonai.org