藤原さとです。

先週ハワイで学校の視察をした時、どうしても見てみたかったのが、現地公立小学校で実施されている子ども哲学(P4C:Philosophy for Children)の授業。私たちの教育者研修のLearning Creator’s Labでも子どもの哲学は、2016年のスタート当時からプログラムに入れているのですが、お世話になっている立教大学の河野哲也先生にP4Cの分野で研究が進んでいるハワイ大学のことを聞いており、興味をずっと持っていました。

その中でも子ども哲学を全クラスで定期実施しているWaikiki Schoolを訪れることができました。見たのは、1年生のクラスと4年生のクラスです。定期的な子ども哲学は私も視察した水曜日の午後の1単元なのですが、国語や理科、社会などで部分的に取り入れる先生もいます。

◆1年生の哲学対話

まず1年生のクラスですが子ども「マインドフルに対話しよう」「できるだけ多くの人と話そう」など哲学のルールをみんなで確認した上で、「ワンダーボックス(不思議に思ったことの箱)」に入っている「問い」を広げて、みんなでどの問いで今日話そうかと決めます。「なぜ私たちは不思議に思うんだろう?」「エイリアンは本当にいるの?」などいくつかの問いが出ましたが、この日にみんなで決めたのは、「なぜお金は大切なの?」

(Wikiki SchoolのP4C紹介ビデオです。公立小学校は子どもの写真不可なので、こちらで様子を見ていただけると嬉しいです。雰囲気はこの通りです)

まず、先生はその問いを出した男の子に「なんでお金が大切かどうかと思ったの?」と聞きます。そうすると子どもは「ショッピングに行ってお金がないと買えないから」と答えます。そうすると、お友達が「クレジットカードもお金かな?」「お金って借りることもできるんじゃない?」と話が進みます。

そのうち対話は「どんな人がお金を必要とするんだろう?」「お金があるとハッピーなのかな?」「お金なくても幸せになれるよ。」「お金で幸せは買えるかな?」と進んでいきました。そのあたりで時間が来たので、この対話全体をみんなで振り返ります。振り返りも、「この対話は(心理的に)安全でしたか?」というような質問に対して、みんな手のサインを送って、確認していきます。「心理的に安全でなかった」というような子もいて「なぜ?」と聞かれたら、「私はお金の話はしたくなかった」などとしっかり答えられていました。

◆4年生の哲学対話

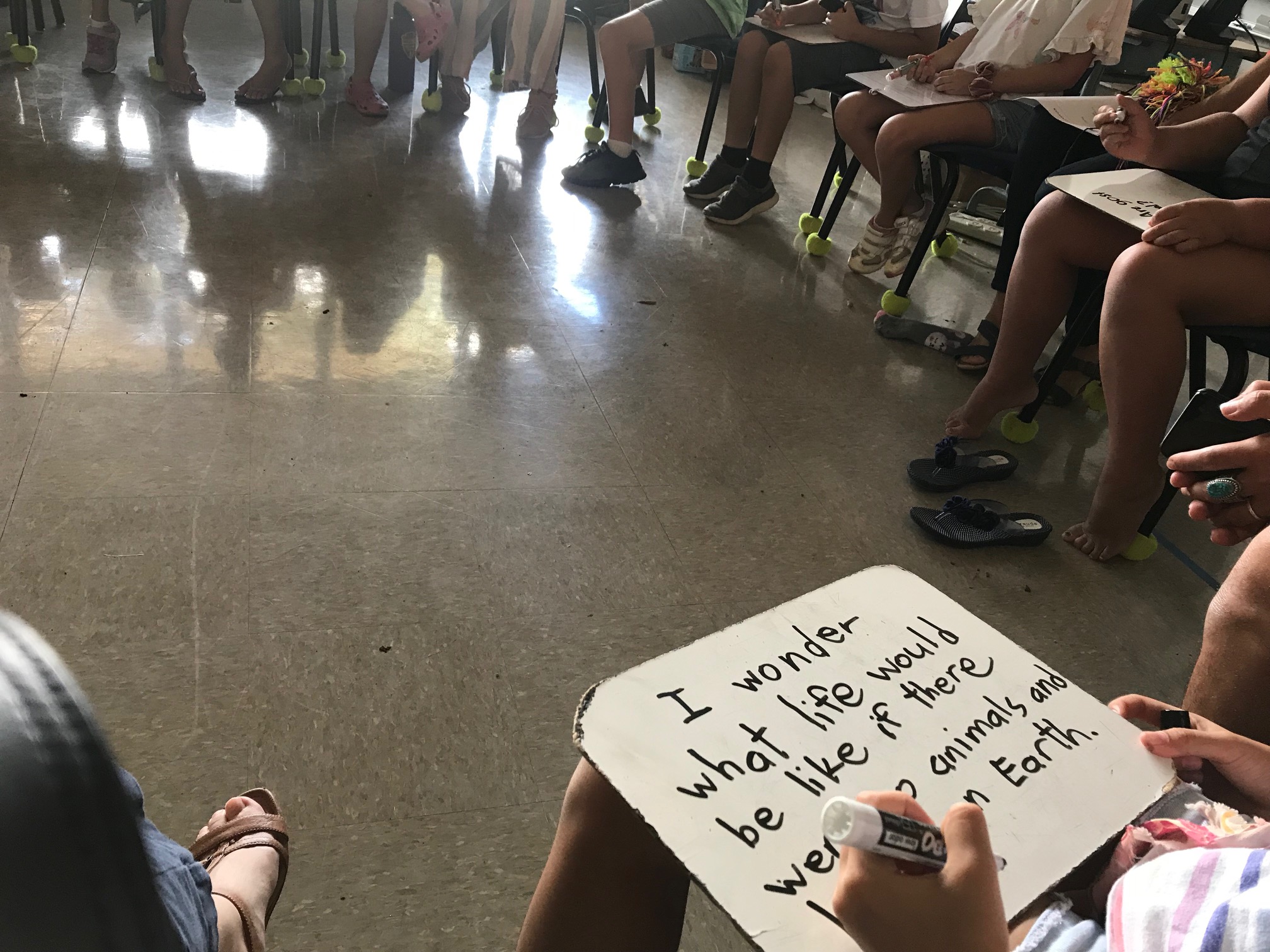

4年生の授業は先生が初めハロウインに通じるような詩を読んで、それについてちょっと話しあってから、みんなでボードに問いを書いて、輪の中に置いていきます。

「子どもはインスタグラムを使っていいか?」「私たちはなぜ夢を見るか?」「何も作るものがないときに何を作ることができるか?」「もし人間が存在しなかったらどうなっていたか?」「死んだ人は生き返るか?」などなど。。

ホワイトボードをみんなで回りながら投票して、決まった問いは「いつも嘘をつくのがいい?本当のこと言うのがいい?」

「嘘ってなに?おおげさ(Sarcastic)とも違うよね?」「ジョークは?」「うーん、嘘をついているときは、人に正しくないことを信じ込ませようとしているから、ジョークは嘘じゃないんじゃないかな?」「だったら、サプライズパーティーは嘘じゃないね。」という風に対話は進んでいきました。

****

さて、こうした対話なのですが、何を目的としており、どんな効果があるのでしょうか?実はそんなことを考えすぎると、対話の意図を見失ってしまうかもしれません。

ちょうど河野先生の新しい本「人は語り続けるとき、考えていない–対話と思考の哲学」が直前に出版されており、持ってきていたので帰りの飛行機で読んだのですが、とても刺激的な内容でした。市民や子どもの対話の現場に長年携わられたからこその内容で、示唆に富み、私自身いろいろ考えさせられましたので、少し振り返りながら書き留めておきたいと思います。

【哲学の現代の傾向と社会の分断】

まず、哲学書は私も含め難しくてとっつきにくい、自分には関係ない、と思う人は多いと思うのですが、昔は違ったそうです。18世紀までの近代哲学までは(デカルト、ルソー、ロックなど)ある程度の読解力があれば誰でも読めるものであったはずなのに、19世紀以降に哲学が大学での講壇化すると専門用語が駆使され、難解になりそれ以前の理論がわからなければ、理解できないものとなっていったそうです。現代ではそれぞれの潮流の専門用語は特殊な意味を帯び、哲学者の間ですらそれを共有できない事態ともなっているとのこと。

しかし、哲学は、本来有名な哲学者に教えを乞い、学説に帰依するものではなく、自分の人生を生き切るものであったはず。そうだとしたら、そこまで戻ってみないか、専門化による分断を縫い合わせてみないか、ということになります。自分が自分の人生を生きるその探求が哲学なのであれば、哲学に素人はいないということになります。

今の社会は、不穏な空気に包まれています。全世界的にみても、環境問題は深刻化し、人工知能の登場で不安になる人が増え、中東諸国、ロシア、中国などはもとより、トランプがアメリカの大統領となり、英国でEU離脱、ヨーロッパ右翼政党の躍進、各国でデモが起こるなど社会はますます分断化の傾向にあります。

こうした現象の原因は、本書によれば、哲学の世界に現れているように「近代以降の知のあり方、科学における分野化と専門化にある(P10)」となります。私も、哲学的な表現ではありませんが「他者に対する思いやりに欠け、自分の目に留まる範囲以外のことに興味が持てない」ことが分断と不幸の根本にあるように感じています。

【思考と感情】

実は、19世紀の哲学の講壇化・専門家と同時期に失われていったのは、哲学の対話的な側面だと言います。それ以前はソクラテスはもちろんのこと、ルソー・ロック・ヒューム・ゲーテ・デカルトなど対話を内容としている著作も多く、そこに分断化ではなく、全体性の復元へのヒントがあるのではないかと本書は指摘します。

「知」や「科学」が本質的に分けることであり、分断と断片化を伴わざるを得ないものであれば、最終的に全体性の回復は「知」だけからは得られないことになります。

その「知」を司る「思考」はどこからスタートし、どのように進展するのでしょうか。

ジョン・デューイは思考の起源は、困惑や混乱、疑い(関連ブログ)であると言います。そして、デカルトは愛や憎しみ、欲望、悲しみと言うほかの情念に先立ち、驚きこそが第一の情念であるとしました(P70)。どうやら、感情と思考はどうやら切っても切り離せないもののようです。

そして、私たちは、公的な対話の場で「合理的」ということを求められるのですが、「合理性」とは一体なんなのでしょうか? 合理性について、皆がよく想像するのは「道具的合理性」つまり、なんらかの目的があり、そこに到達するために良い・悪いは別として合理的手段で到達するべき、というものですが、そもそも私たちは合理的なのでしょうか?(P179)

例えば、芸術家が自分の命を縮めてでも制作に没頭することは、目的を素晴らしい芸術の創出に置くならば、非合理とは言えないし、恋人のために命をかけて犠牲になろうとすることも同様です。そんなことはこの世に多々あります。ただ、そこになんらかの非合理や狂気を感じるのは、人間にはどこか自己の生命を越えようとする傾向を持っているということになります。もし仮に「理性的」であることが、自分のさまざまな行動が無矛盾(生きるということと、芸術の達成に矛盾がない)であることを意味するとすれば、実際には、そんなものは達成不可能です。どこまでも合理的であることは、必然的に非合理性を孕んでいくことになります。

********

生命とは身体のさまざまな部分の活動を組み合わせ、バランスをとり、全体として統合していく活動である。生命こそが合理的なのだろうと言えないだろうか。(略)生命はあるべき状態、すなわち身体の活動に統一性があるということである。生命はあるべき状態、すなわち、健康状態という内在的な規範を持っている。

身体の各器官はそこに調整する働きを持っており、それを通して環境との均衡状態を実現している。この意味で自己と環境との調整活動が常に生命内部で行われており、これは自然の理性だと言えるのではないだろうか。理性とは調和させる能力なのであり、それが求める無矛盾性とは調和の一種なのである。

しかし問題は、人間は、ただ生きること以上のものに目的や価値を見出し、時に自分の生命よりもそれを重んじてしまうことにある。人間は自分の生命を維持する活動を超え出た活動を行い、そこに自分の人生の本質を見出してしまう。仮にそれが自分の生命の維持に相反しても、である。私たちは生きるために食べるのではなく、究極の美食のために生きているのではあるまいか。(P179-180)

**********

(ワイキキスクールでのボード。学校テーマはMindfulness on the Rise)

【思い、話すのはだれか? ―環境と哲学】

さらにいうと、私たちの感情や思考は、周りの人からの意見や日々触れている情報を含めた環境に左右されます。そもそも私の中で生じるとされている「思い」は本当に自分から発しているものなのでしょうか。エーリッヒ・フロムが「自由からの逃走」で言及している通り、自分の政治的意見がテレビからの受け売りだったなんていうことはままあることです(関連ブログ)。

デカルトは思考は環境や身体からの影響を受けずにどこでもいつでも同じように行える抽象的な作業であるかのように考えるとしましたが、実際はそんなものではなく、私たちは身体や環境から常に影響を受けています。もしかしたら、私たちの思考は、ギリシャでいう「プネウマ」のような生命の呼吸のようなもので、環境との交流・交換であり、場所によって変わってくるものですらあるのかもしれません。(P162)

私たちは環境から完全に独立することもできないし、一人では生きられない社会的存在であることを考えると、「理性」には、他者の存在が前提とされているので、さまざまな他者との調整を実現を表現する能力が「理性」には含まれてくるということになります。

ピアジェの発達心理学では、発達とは物事を一方的にしか見ない「中心化」の状態から「脱中心化」に向かうとしました。そうだとしたら、合理性とは、社会化された心性となります。(p182)

ここにパース・デューイらのプラグマティズムに見られるような、対話的合理性、つまり社会のメンバーの間で合理性が獲得されていくという考えが出てきます。もちろん、個人としての自己と社会的な存在としての自己はしばしば矛盾するのですが、健全な知的発達の基盤となる「感情」というものがその繋ぎ目を果たし、共感と愛が人々を結びつける「探求の共同体」となっていきます。(p181)

思考が全体性を扱うことができないのであれば、どうしても環境との歪みが生じ、それを是正しようとすると、別の問題を生んでいきます。それは必然的に視野狭窄を生む世界ですが、複数の人間で行われる対話では、そうした「一人よがり」が是正されていきます。

「驚き」のような身体と感情を伴った対話こそが、新しい視点、新しい問いを更新させ、哲学を合理的なものとし、社会を民主的なものにしていく。哲学対話は子どもたちを民主主義を担う主権者へ成長させ、平和の構築者として育てていくことになる、と本書は結論づけています。

【非知の対話】

さて、こうした対話の形が特に美しく現れているのが、子どもの哲学の現場だったりします。ここでは何が起きているのでしょうか?

*********

子どもの哲学においても、さまざまな意見は統合も総合もなされず、発言と思考が多声的に並行したまま存続し、いくつも問いが答えられぬままに積み残り、他のより根源的な問いへと移行していく。礼儀正しい仕方であれ、既存のさまざまな価値の格下げと脱序列化がどんどん行われ、権威は失墜する。(略)対話の過程は、生には生以外の目的も価値もないことの直接的表現なのである。(P48)

*********

確かにそうなんです。私も何度か現場に入りましたが、子どもの対話の現場って、さながら「曼荼羅ですか、これは?」と突っ込みたくもなるような美しくも不思議な世界なのです。同時に躍動感に満ち満ちているわけです。

今回のハワイの視察のときにも、全盲の子がいたのですが、初めは杖を置き、うつむいていたのですが、途中から何か考えが浮かんだらしく、顔をあげ、体を動かし始めました。発言も2回ほどしたでしょうか。その目には光が宿り、あたかも目が見えているかのようで、それは感動的なものでした。

昨今オープンダイアログのような手法が出てきて、薬でしか解決できないと言われてきた統合失調症の治療に対話が大きな役割を果たすというようなエビデンスも出てきていますが、対話の現場には奇跡があると思います。

そして、ソクラテスの「無知の知」は、「知的探求には終わりがなく、慢心しないこと」というメッセージだと一般的に理解されていますが、もう一歩進むとソクラテスが究極的にしたかったことは、「非知」だったのかもしれないと、河野先生は指摘します。つまり、対話の目的は「知の探求」ではなく、実は「知の脱序列化→知の価値の切り下げ」「脱学習」「知の浄化」であり、そこに目的や発展性などはなく、「知の分断化」を避ける「生の躍動」と「全体性」ではなかったのかと。

(Waikiki Schoolのガーデンです。この中で対話もできます)

【考察】

学校はもともと、社会の先を進み、社会の規範を示すものでした。また近代ではさまざまな格差を是正するシステムであったはずなのに、本書も指摘する通り、教育こそが格差を生み出す元凶になってしまっているところがあります。

デモクラティックエデュケーションという手法があって、子どもたちが民主的な手段で小さな頃から、学校の方針決定に関与するものがあります。実は、サンプルが一つしかないのですが、今小学校6年生の娘を見ていて、学校で一番“伸びた”と感じるのは、娘が学校活動に「本気で」関与して、人と関わりながら一生懸命にやった時です。それは生徒会活動であったり、運動会の運営だったりするわけですが、ある役割を与えられて、お友達の利害を調整し、悩みながらも必死で考えてみんなと一緒に何かを作り上げるその様子は、側で見守っていても本当に大きく娘を成長させてくれたと学校にとても感謝しています。

私が、「学校」を諦めないのは、このような個人的な経験もあります。知識を身につけさせるだけなら、今ならインターネットで事足りるかもしれませんが、こうした民主主義の感度はこうした多様な人たちが集まる場でしか育めないのではないでしょうか。

いずれにせよ、この本を読んで本当に色々考えさせられました。私の備忘録のために、もっと考えたいなと思うところだけメモをしておきます。

1)発達の考え方について

「非知」に表されるような、子どもの哲学の現場は確かに美しくて、真理の部分があるのですが、主体と客体を含め、色々な境界線がまだまだ曖昧な子どもたちは、無意識にできているだけで、「認識」した上でできたわけではないのではないかとも思うのです。それこそピアジェが「脱中心化の過程」といい、ヘーゲルが「意識」「自己意識」と成長して「理性」に到達するというように、その過程では本書で言われているような「依存の文化」「自由の文化」も苦悩・葛藤をしながら生き切らなければならず、そこも教育としてはカバーしなければならないのではないかという気持ちを持っています。その苦しさを乗り越えた上の強靭な精神の上に成り立った「非知」にこそ価値があるのではないかという仮説を私は持っています。

2)民主主義について

実は、私の大学の卒論はプラトンの「国家」でした。なぜかというと、私が「民主主義は最終的な政治形態なのだろうか?」ということを教授に言ったからです。卒論そのものは当然その問いに答えるものではなく、ボロボロだったわけですが、今でも、「民主主義」に対する最終的な懐疑は消えて無くなりません。私はキャリアとして民間と公共を行き来してきましたが、政策の現場に身を置いたものとして、政策の有効性は現場ではじめて分かるものが多いこと、マスコミ含め、人からは見えない部分に真実が隠れていること、誰も目を留めないところに解決の糸口が隠れていることも多いこと、という場面に数え切れないほど接してきました。それこそ、分断され、専門化され、ほとんどの政策に対して一般の人が判断するには世の中が複雑になりすぎている現在で、上述の通り、対話と民主的教育の有効性は骨身にしみて分かっているとはいえども、完全なものなのか、という疑問はまだ残っています。

長くなりました。。。ここまで読んでしまった方、お付き合いありがとうございました。

<参考文献>

「人は語り続けるとき、考えていないー対話と思考の哲学」河野哲也 岩波書店

「探求の共同体―考えるための教室」マシュー・リップマン 玉川大学出版部

<関連して読んでいた本>

「善の研究」西田幾多郎

「デカルト=エリザベト往復書簡」

「精神現象学」ヘーゲル

「脱学校の社会」イヴァン・イリッチ

「自由からの逃走」エーリッヒ・フロム

<私たちについて>

こたえのない学校HP

こたえのない学校ブログ

※こたえのない学校の主催する教育者向け年間プログラムです。

Facebook ページhttps://www.facebook.com/kotaenonai.org